institutionnel

institutionnel

Retour sur la réunion d’information générale des collaborateurs du 29 juin

Mardi dernier se tenait la réunion d’information générale destinée à l’ensemble des collaborateurs de l’Institut Pasteur. Ouvert par Stewart Cole, directeur général, et situé, « à une journée près, exactement à mi-parcours du plan stratégique 2019-2023 », ce rendez-vous proposait un état des lieux des différents axes scientifiques prioritaires et des actions concertées.

Vous étiez 600 connectés via Teams pour suivre les différentes interventions.

Avant de céder la parole à chaque représentant des trois axes et des deux initiatives, Stewart Cole a présenté trois avancées institutionnelles récentes :

Avant de céder la parole à chaque représentant des trois axes et des deux initiatives, Stewart Cole a présenté trois avancées institutionnelles récentes :

- l’association de l’Institut Pasteur à Université de Paris pour une stratégie scientifique concertée et partagée entre les deux partenaires en direction de la recherche mais aussi de l’enseignement,

- la réforme de la gouvernance du Réseau International, une étape importante pour un réseau plus moderne et plus efficace,

- le projet de pôle de recherche d’excellence sur les maladies à transmission vectorielle. Ce dernier volet était appuyé par une vidéo qui permettait de se projeter en images dans les prochains bâtiments dédiés à une véritable ambition scientifique globale sur les maladies infectieuses émergentes.

- le projet de pôle de recherche d’excellence sur les maladies à transmission vectorielle. Ce dernier volet était appuyé par une vidéo qui permettait de se projeter en images dans les prochains bâtiments dédiés à une véritable ambition scientifique globale sur les maladies infectieuses émergentes.

Stewart Cole a également tenu à informer les collaborateurs de la démarche de consultation du campus lancée récemment pour préparer l’avenir de l’Institut Pasteur. Cette démarche s’inscrit à deux niveaux :

- construire une feuille de route pour la fin de la mise en œuvre du plan stratégique 2019-2023

- établir un diagnostic stratégique à 10 ans.

Elle impliquera notamment les directeurs de départements, les membres du PSAB, le conseil scientifique, le CSE…

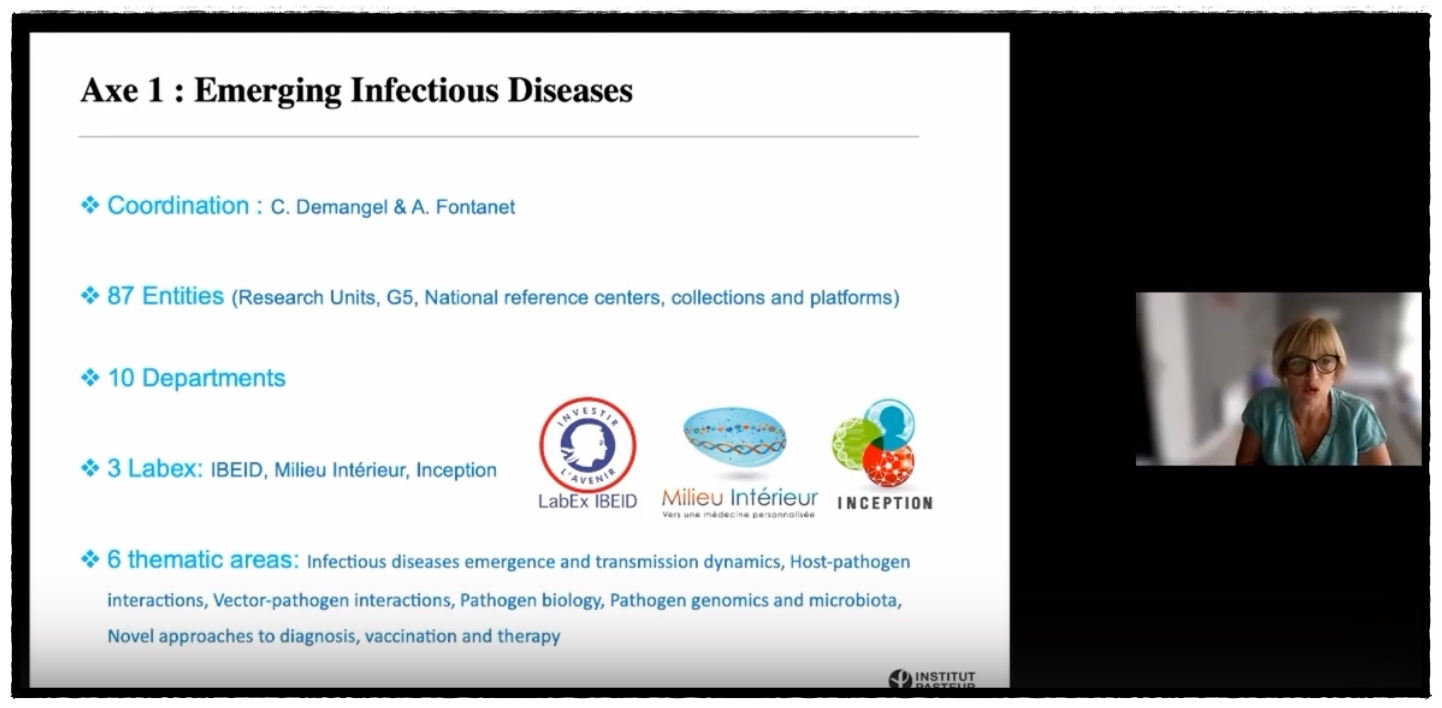

C’est Caroline Demangel qui a succédé à Stewart Cole pour introduire l’axe 1 « Maladies infectieuses émergentes » et présenter ses missions et ses actions depuis 2019. Informant de la tenue d’un colloque dédiée à la Covid-19 en septembre prochain, elle a rappelé combien la crise Covid-19 a mobilisé beaucoup des forces vives de cet axe à différents niveaux (Task Force, RIIP, financements…). Elle a également exposé plusieurs des avancées scientifiques hors-Covid à travers les travaux de différents laboratoires. Un des enjeux majeurs pour cet axe vise à se préparer toujours mieux face aux prochaines épidémies.

C’est Caroline Demangel qui a succédé à Stewart Cole pour introduire l’axe 1 « Maladies infectieuses émergentes » et présenter ses missions et ses actions depuis 2019. Informant de la tenue d’un colloque dédiée à la Covid-19 en septembre prochain, elle a rappelé combien la crise Covid-19 a mobilisé beaucoup des forces vives de cet axe à différents niveaux (Task Force, RIIP, financements…). Elle a également exposé plusieurs des avancées scientifiques hors-Covid à travers les travaux de différents laboratoires. Un des enjeux majeurs pour cet axe vise à se préparer toujours mieux face aux prochaines épidémies.

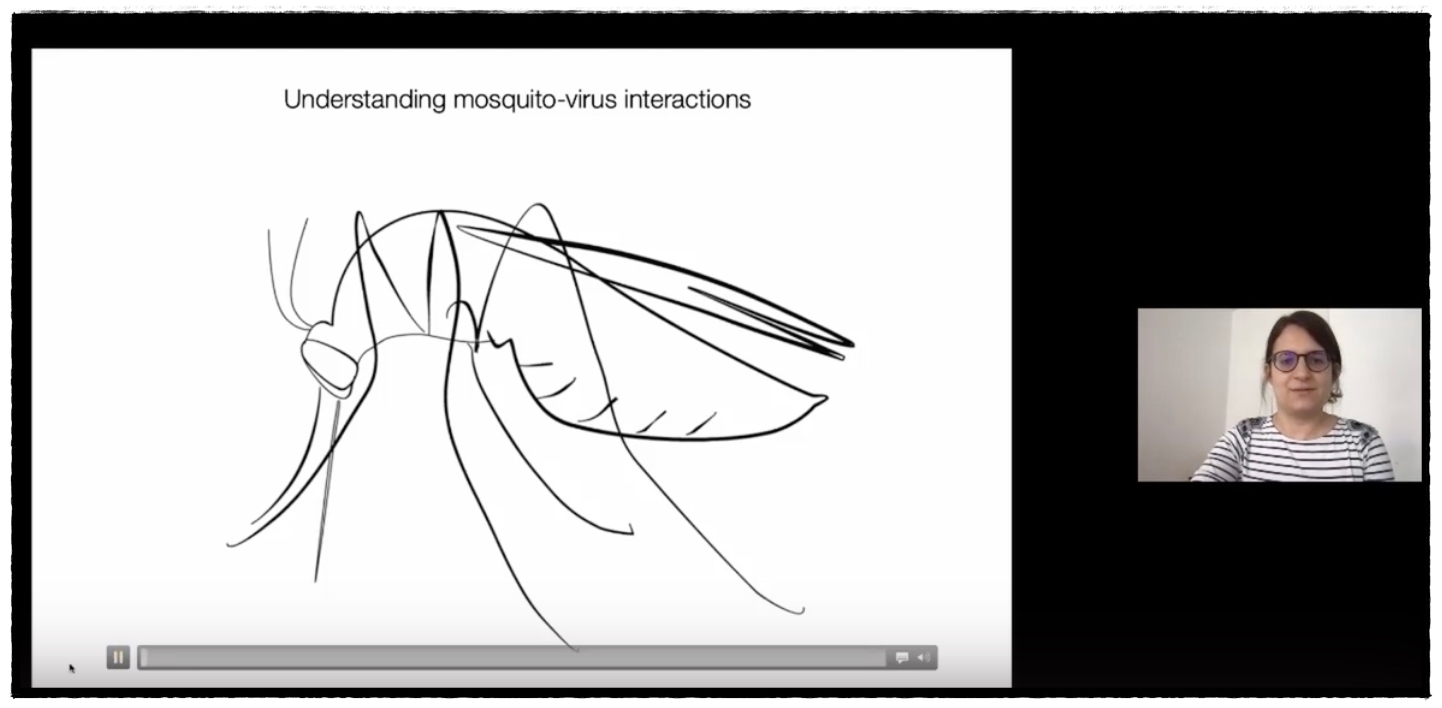

Caroline Demangel a ensuite laissé la parole à Sarah Merkling, chargée de recherche au sein de l’unité Interaction virus-insecte pour la présentation de ses travaux sur la compréhension des interactions entre virus et moustique conduisant à la transmission du pathogène chez l’homme.

Caroline Demangel a ensuite laissé la parole à Sarah Merkling, chargée de recherche au sein de l’unité Interaction virus-insecte pour la présentation de ses travaux sur la compréhension des interactions entre virus et moustique conduisant à la transmission du pathogène chez l’homme.

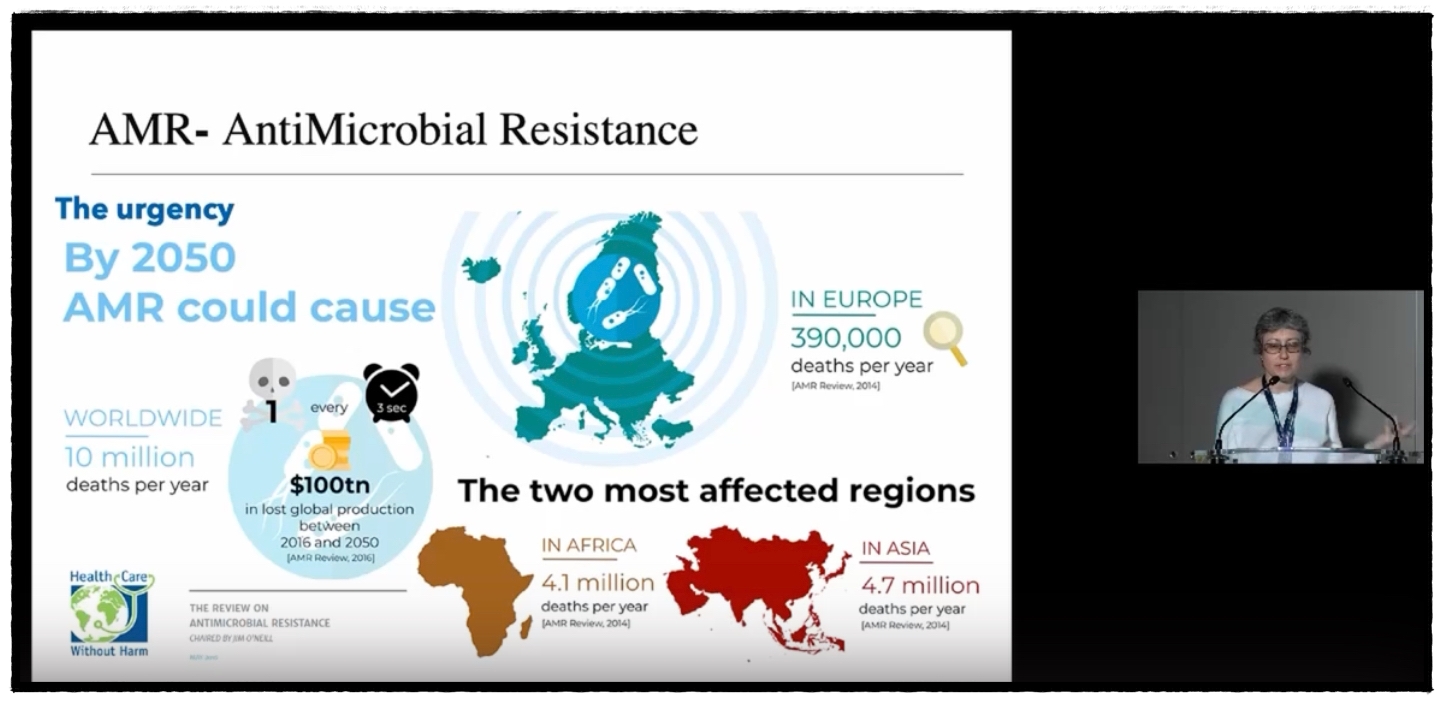

Paola B.Arimondo est intervenue pour l’axe 2 « Résistance aux agents anti-microbiens », présentant, notamment, les enjeux de santé mondiaux d’ici à 2050 dans ce domaine, les chiffres clés de l’axe ainsi que les différentes actions menées à date en termes d’animation scientifique, d’appels à candidatures ou encore des opportunités collaboratives comme le programme d’échange de doctorants PPU-Oxford et le nouveau partenariat avec l’Université de Paris.

Paola B.Arimondo est intervenue pour l’axe 2 « Résistance aux agents anti-microbiens », présentant, notamment, les enjeux de santé mondiaux d’ici à 2050 dans ce domaine, les chiffres clés de l’axe ainsi que les différentes actions menées à date en termes d’animation scientifique, d’appels à candidatures ou encore des opportunités collaboratives comme le programme d’échange de doctorants PPU-Oxford et le nouveau partenariat avec l’Université de Paris.

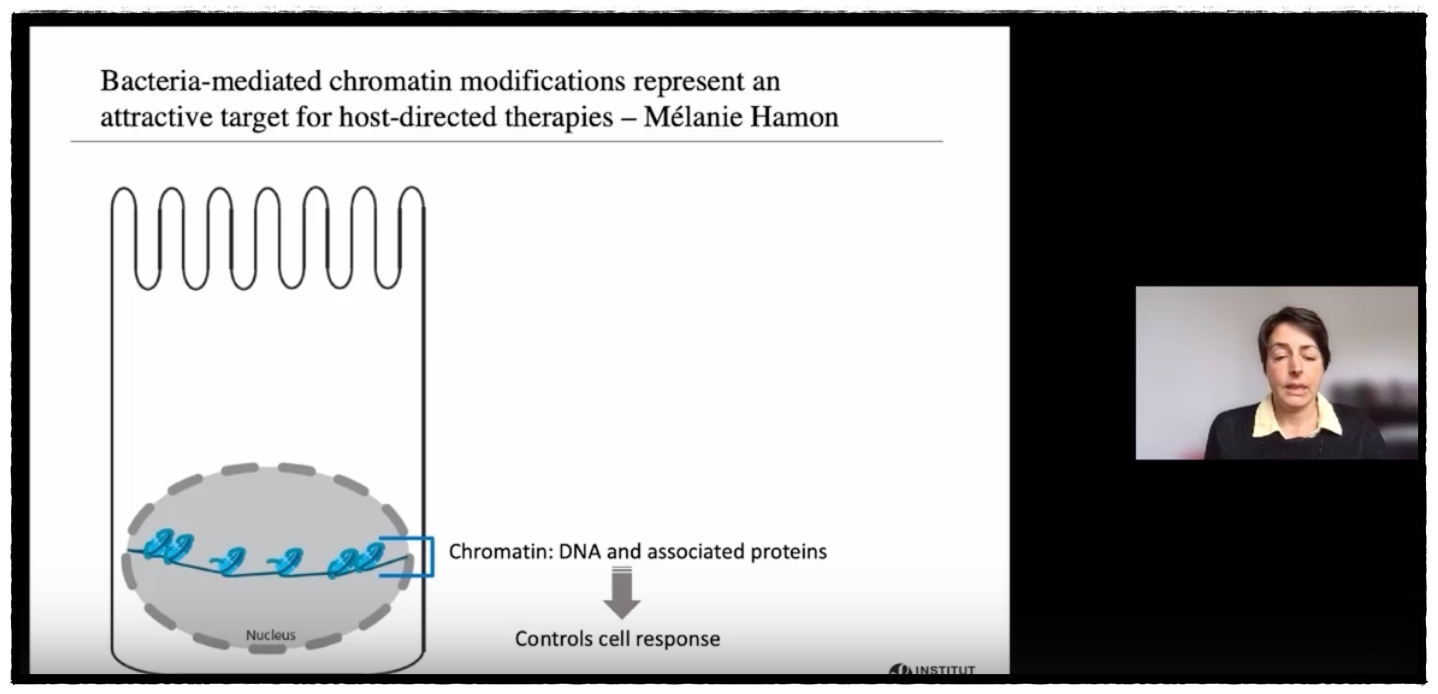

Mélanie Hamon, responsable du groupe à 5 ans Chromatine et infection, a ensuite présenté ses travaux sur les interactions entre bactérie et cellule hôte qui mettent en lumière des modifications de la chromatine de l’hôte et qui laissent envisager de possibles voies thérapeutiques face aux infections bactériennes.

Mélanie Hamon, responsable du groupe à 5 ans Chromatine et infection, a ensuite présenté ses travaux sur les interactions entre bactérie et cellule hôte qui mettent en lumière des modifications de la chromatine de l’hôte et qui laissent envisager de possibles voies thérapeutiques face aux infections bactériennes.

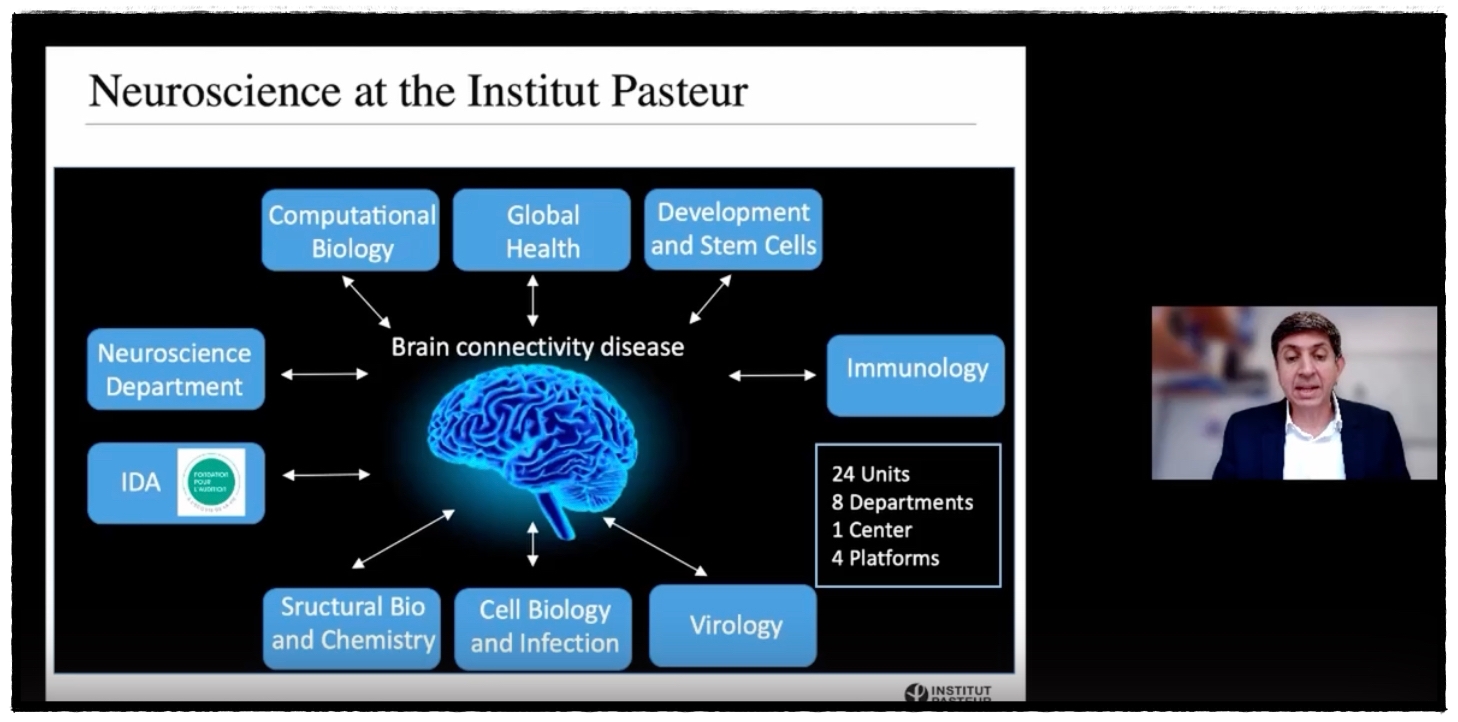

David DiGregorio, représentant l’axe 3 « Connectivité cérébrale et maladies neuro-dégénératives », a rappelé l’importance de mesurer et comprendre la complexité du cerveau. Il a tenu à valoriser la force de l’Institut Pasteur au travers de son département Neuroscience qui peut s’appuyer sur l’interdisciplinarité de tout un campus. Il a présenté la stratégie scientifique, les objectifs ainsi que les actions réalisées et à venir.

David DiGregorio, représentant l’axe 3 « Connectivité cérébrale et maladies neuro-dégénératives », a rappelé l’importance de mesurer et comprendre la complexité du cerveau. Il a tenu à valoriser la force de l’Institut Pasteur au travers de son département Neuroscience qui peut s’appuyer sur l’interdisciplinarité de tout un campus. Il a présenté la stratégie scientifique, les objectifs ainsi que les actions réalisées et à venir.

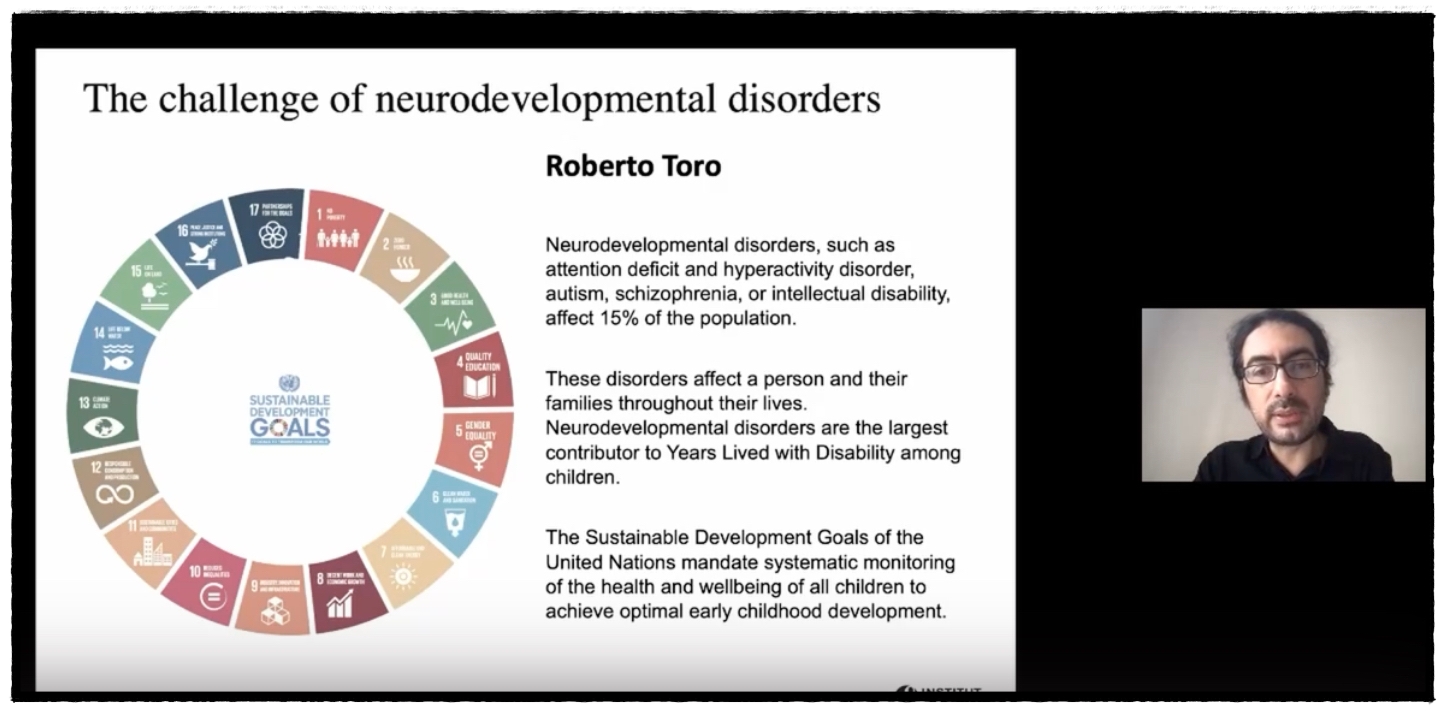

Roberto Toro est ensuite intervenu pour présenter plusieurs projets autour des modèles computationnels du développement cérébral ou encore de l’évolution de la neuroanatomie développementale. Il a également évoqué l’intérêt majeur du partage des données, et de l’évaluation des outils digitaux revenant, dans ce cas particulier, sur l’organisation et les enjeux de l’Open Data, et la collaboration avec des chercheurs en sciences de données, rendez-vous autour du big data.

Roberto Toro est ensuite intervenu pour présenter plusieurs projets autour des modèles computationnels du développement cérébral ou encore de l’évolution de la neuroanatomie développementale. Il a également évoqué l’intérêt majeur du partage des données, et de l’évaluation des outils digitaux revenant, dans ce cas particulier, sur l’organisation et les enjeux de l’Open Data, et la collaboration avec des chercheurs en sciences de données, rendez-vous autour du big data.

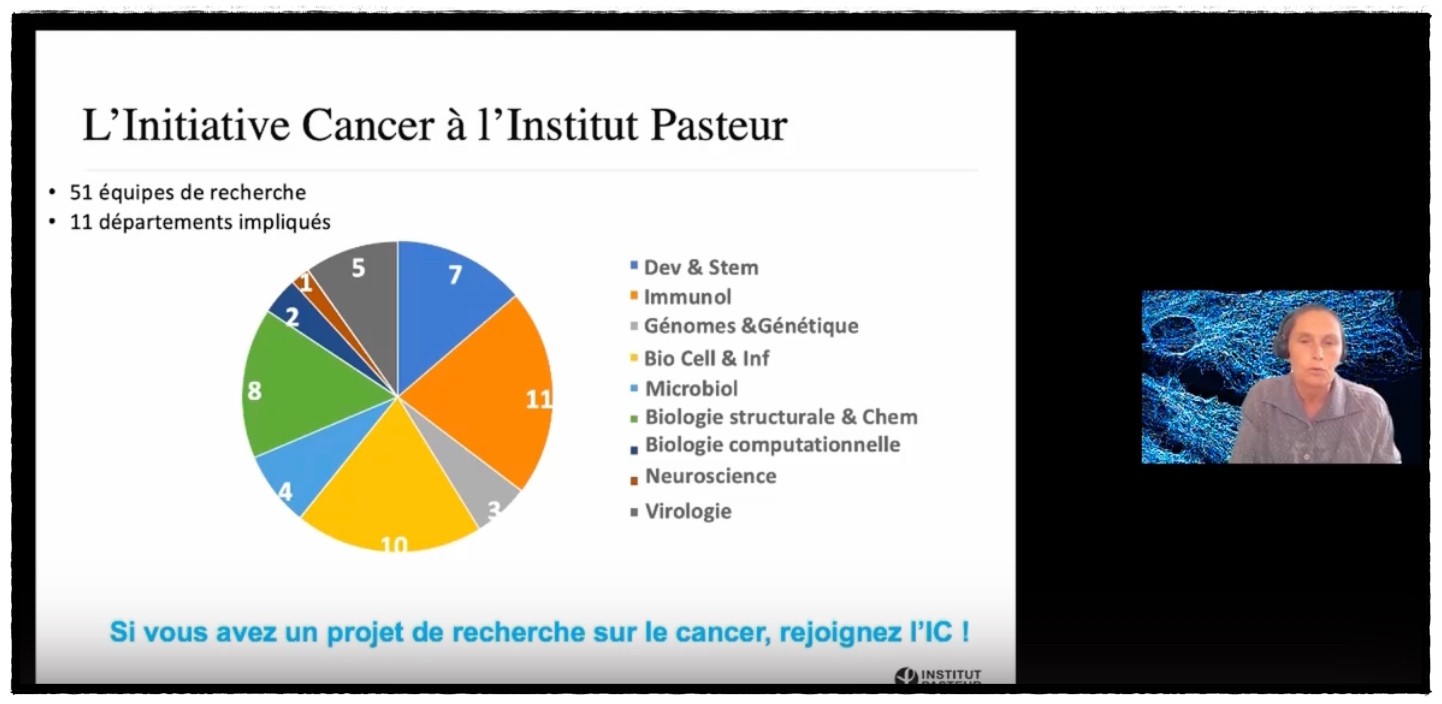

Sandrine Etienne-Maneville a pris la suite pour présenter l’initiative « Cancer » à travers ses chiffres clés, son organisation et ses interactions avec de nombreux partenaires du campus. Une des étapes majeures de cette initiative, construite autour de trois axes, a d’abord consisté à recenser, cartographier les différents projets reliés au cancer pour mieux les fédérer. Parmi certaines des actions menées jusqu’à aujourd’hui, l’initiative compte l’organisation de plusieurs journées de conférences thématiques (dont celle sur la recherche translationnelle de mars dernier), des appels à candidatures, la promotion de financements fléchés ou la présentation de projets fédérateurs à des potentiels mécènes ou grands donateurs.

Sandrine Etienne-Maneville a pris la suite pour présenter l’initiative « Cancer » à travers ses chiffres clés, son organisation et ses interactions avec de nombreux partenaires du campus. Une des étapes majeures de cette initiative, construite autour de trois axes, a d’abord consisté à recenser, cartographier les différents projets reliés au cancer pour mieux les fédérer. Parmi certaines des actions menées jusqu’à aujourd’hui, l’initiative compte l’organisation de plusieurs journées de conférences thématiques (dont celle sur la recherche translationnelle de mars dernier), des appels à candidatures, la promotion de financements fléchés ou la présentation de projets fédérateurs à des potentiels mécènes ou grands donateurs.

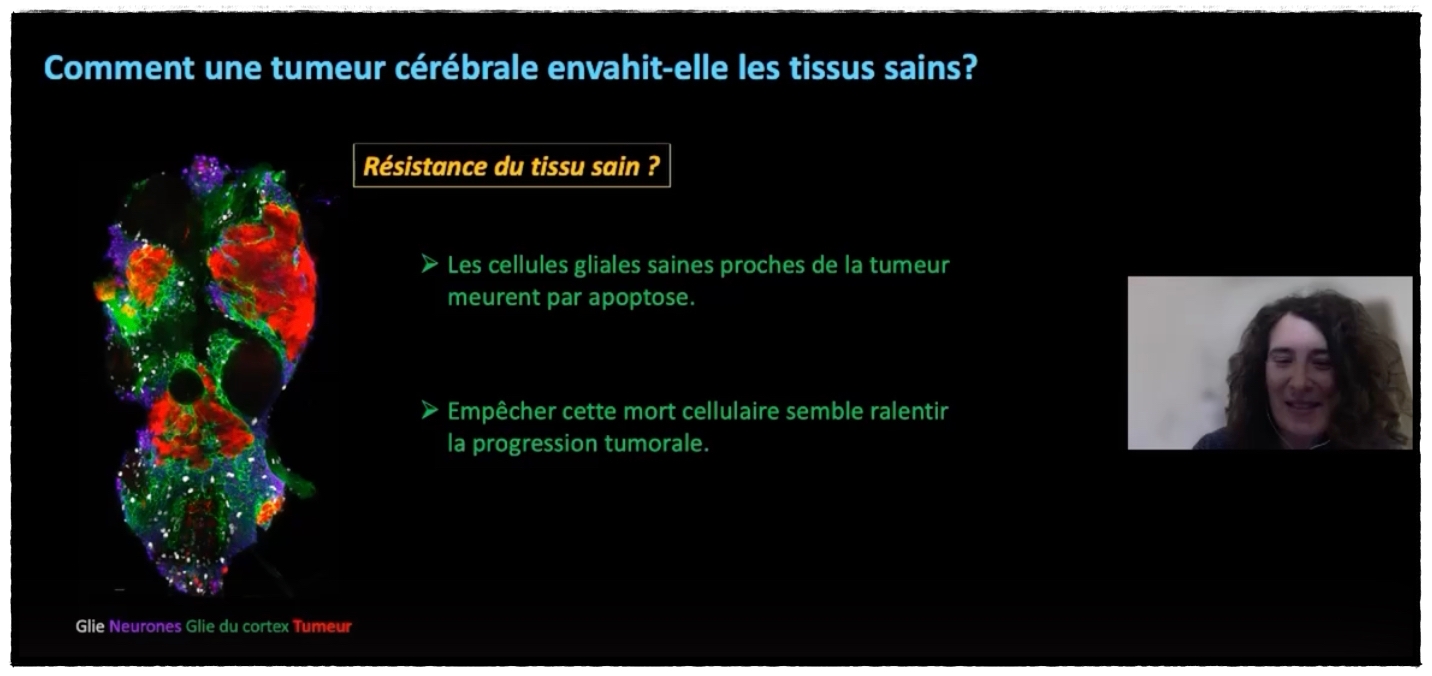

Elle a ensuite laissé la parole à Pauline Spéder, responsable du groupe à 5 ans Plasticité cérébrale en réponse à l’environnement, qui a présenté ses travaux qui cherchent à comprendre, chez la drosophile, comment une tumeur cérébrale se fraie un chemin et envahit les tissus sains. Objectifs thérapeutiques in fine : aider les tissus sains à résister plutôt que de cibler la tumeur.

Elle a ensuite laissé la parole à Pauline Spéder, responsable du groupe à 5 ans Plasticité cérébrale en réponse à l’environnement, qui a présenté ses travaux qui cherchent à comprendre, chez la drosophile, comment une tumeur cérébrale se fraie un chemin et envahit les tissus sains. Objectifs thérapeutiques in fine : aider les tissus sains à résister plutôt que de cibler la tumeur.

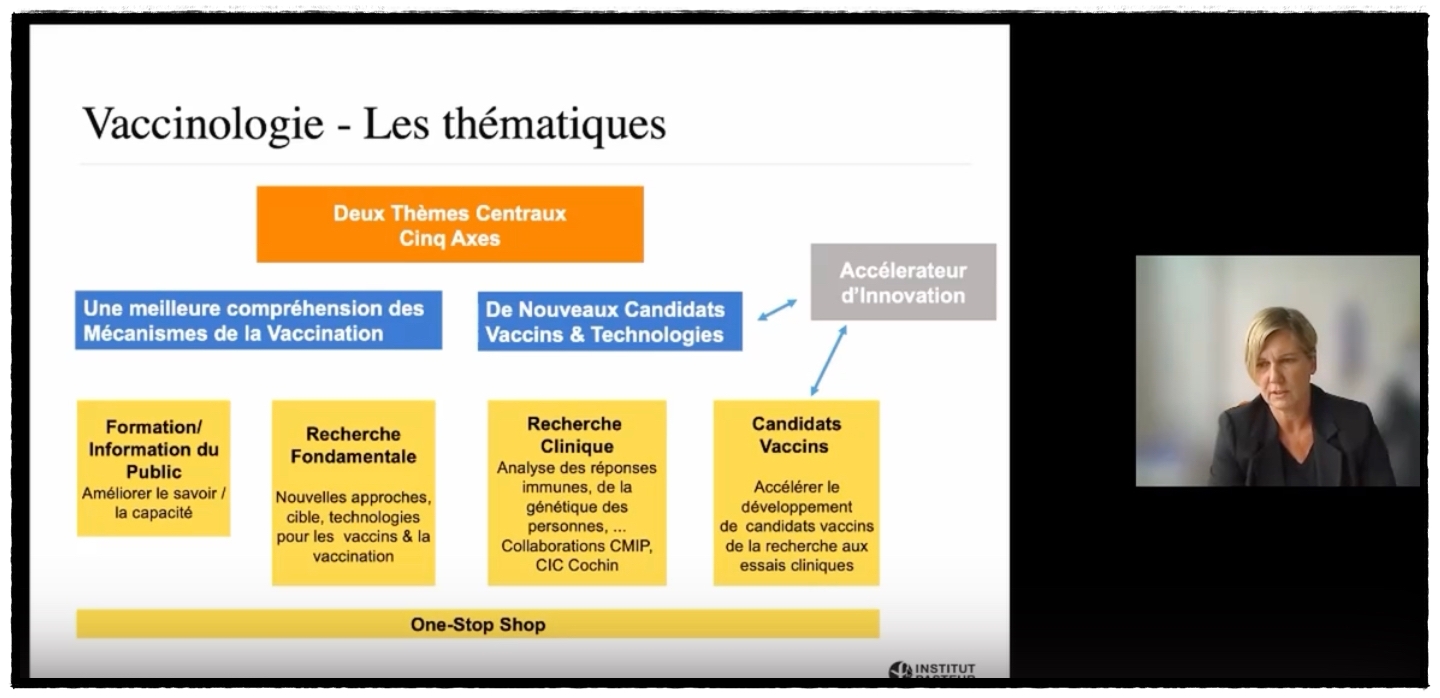

Enfin, Christiane Gerke est intervenue pour l’initiative « Vaccinologie et immunothérapie ». Elle a présenté les enjeux reliés à ce domaine que sont : le besoin de nouveaux vaccins et immunothérapies pour les maladies anciennes, négligées et émergentes ; la nécessité d’une meilleure protection pour certaines catégories de personnes ; le besoin d’études approfondies pour mieux comprendre les déterminants de la protection conférée par les vaccins. L’initiative est structurée en deux thèmes centraux qui recueillent cinq axes au total. Christiane Gerke a exposé certains des projets en cours comme la collaboration avec Sanofi-Pasteur, le partenariat avec des financeurs publics ou encore la promotion des projets vaccins au sein de PTR.

Enfin, Christiane Gerke est intervenue pour l’initiative « Vaccinologie et immunothérapie ». Elle a présenté les enjeux reliés à ce domaine que sont : le besoin de nouveaux vaccins et immunothérapies pour les maladies anciennes, négligées et émergentes ; la nécessité d’une meilleure protection pour certaines catégories de personnes ; le besoin d’études approfondies pour mieux comprendre les déterminants de la protection conférée par les vaccins. L’initiative est structurée en deux thèmes centraux qui recueillent cinq axes au total. Christiane Gerke a exposé certains des projets en cours comme la collaboration avec Sanofi-Pasteur, le partenariat avec des financeurs publics ou encore la promotion des projets vaccins au sein de PTR.

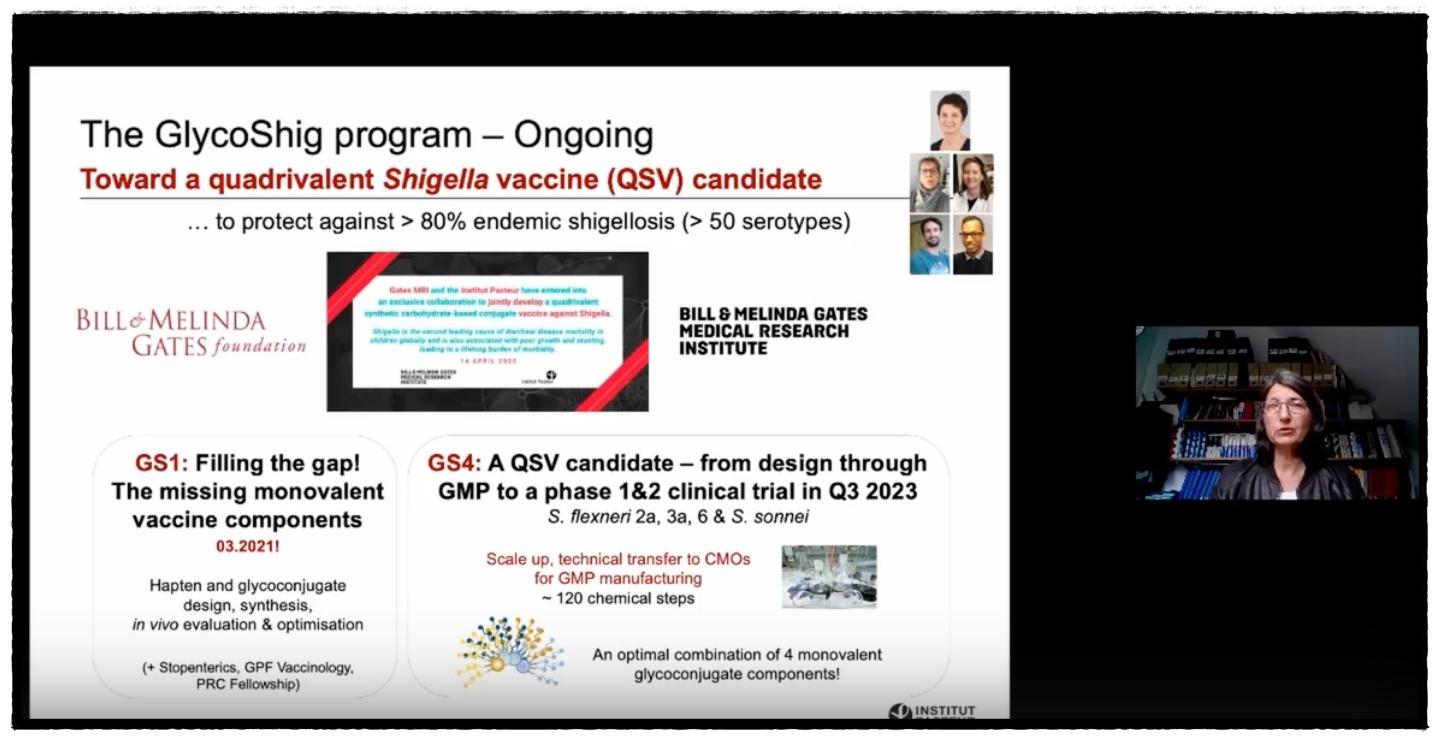

Laurence Mulard, responsable de l’unité Chimie des biomolécules, et Daragh Duffy, responsable du laboratoire d'Immunologie translationnelle, sont ensuite intervenus pour présenter respectivement :

- le programme GlycoShigpour le développement de candidats vaccins contre la dysenterie bacillaire, ou shigellose, l’une des principales maladies diarrhéiques chez les enfants de moins  de 5 ans. Issu d’une conception originale basée sur la chimie des sucres, un candidat vaccin monovalent suit les différentes étapes d’évaluation avec deux essais cliniques de phase II en cours. En parallèle, les développements amont activement poursuivis visent à identifier un candidat vaccin quadrivalent susceptible de protéger contre la grande majorité des souches circulantes de Shigella et ainsi répondre au besoin sociétal.

de 5 ans. Issu d’une conception originale basée sur la chimie des sucres, un candidat vaccin monovalent suit les différentes étapes d’évaluation avec deux essais cliniques de phase II en cours. En parallèle, les développements amont activement poursuivis visent à identifier un candidat vaccin quadrivalent susceptible de protéger contre la grande majorité des souches circulantes de Shigella et ainsi répondre au besoin sociétal.

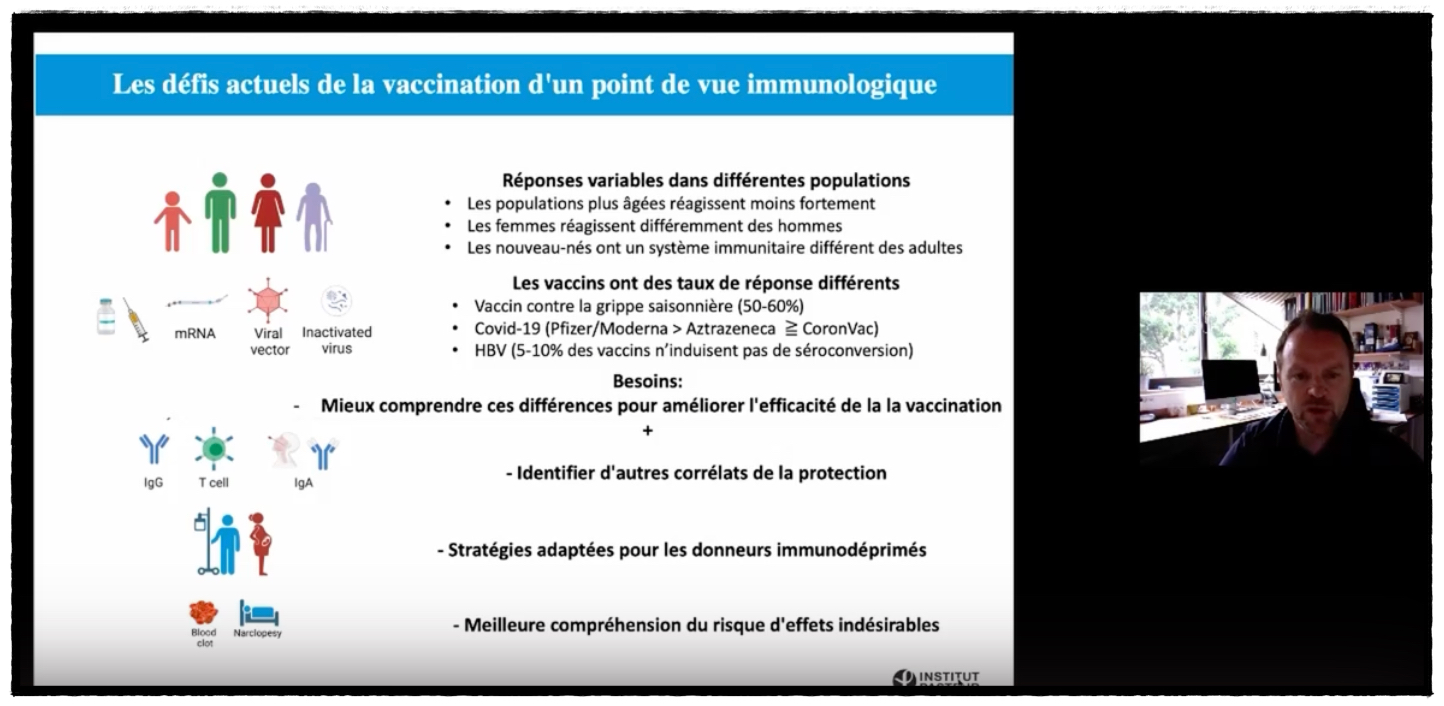

- les défis actuels de la vaccination sur le plan immunologique étant donné que les réponses sont variables selon les populations (âge, sexe, génétique, environnement, mode de vie…). Plusieurs études sur l’immunité inné pré-vaccinale sont en cours pour comprendre comment la variabilité de l’immunité innée peut affecter les réponses vaccinales sur le plan qualitatif et quantitatif.

- les défis actuels de la vaccination sur le plan immunologique étant donné que les réponses sont variables selon les populations (âge, sexe, génétique, environnement, mode de vie…). Plusieurs études sur l’immunité inné pré-vaccinale sont en cours pour comprendre comment la variabilité de l’immunité innée peut affecter les réponses vaccinales sur le plan qualitatif et quantitatif.

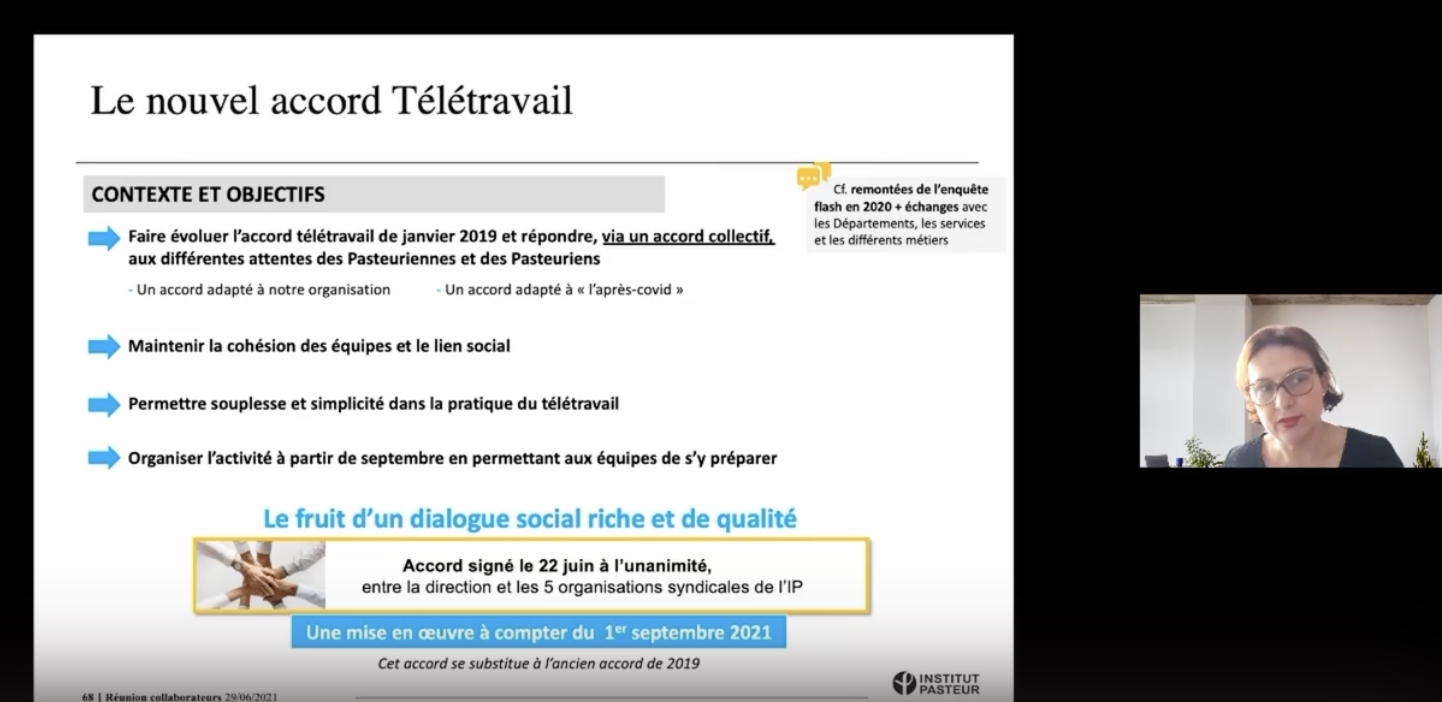

En seconde partie du rendez-vous, Odile Hermabessiere est intervenue pour présenter le plan de reprise d’activité sur le campus en lien avec l’évolution des mesures depuis le 9 juin dernier. Elle a également présenté le nouvel accord télétravail (cadre, principe et dispositions) signé à l’unanimité le 22 juin dernier entre la direction et les cinq organisations syndicales de l’Institut.

En seconde partie du rendez-vous, Odile Hermabessiere est intervenue pour présenter le plan de reprise d’activité sur le campus en lien avec l’évolution des mesures depuis le 9 juin dernier. Elle a également présenté le nouvel accord télétravail (cadre, principe et dispositions) signé à l’unanimité le 22 juin dernier entre la direction et les cinq organisations syndicales de l’Institut.

Lire l’article dédié à ce nouvel accord qui fait évoluer celui de janvier 2019

Animées par Jean-François Chambon, directeur de la communication, deux sessions de questions-réponses étaient proposées à la fin de la partie scientifique et à la fin de la partie ressources humaines.

Animées par Jean-François Chambon, directeur de la communication, deux sessions de questions-réponses étaient proposées à la fin de la partie scientifique et à la fin de la partie ressources humaines.

Stewart Cole a conclu cette réunion en informant de la tenue du colloque jeunes chercheurs le 10 septembre prochain et en rappelant le congrès international sur la recherche Covid-19 du 29 septembre au 1er octobre, en lien avec l’Axe1.

Voir ou revoir la réunion du 29 juin