rechercher l'excellence

rechercher l'excellence

Servir la communauté

Mise en place de la solution eCRF (electronic Case Report Form) REDCap

Pour répondre au besoin d’outils pour mener à bien vos études cliniques et épidémiologiques, la direction des systèmes d'information (DSI) a proposé en début d'année 2018 un nouveau service : la solution eCRF (electronic Case Report Form) REDCap.

Pour la création de vos e-CRF (formation, support, conseil…) l’équipe REDCap-Pasteur est là pour vous accompagner.

L’équipe REDCap-Pasteur a aussi vocation d’administrer la plateforme (montées de version, développement de fonctionnalités spécifiques…) et d'animer la communauté REDCap au sein de l'Institut Pasteur.

REDCap est une application Web dédiée à la conception et la gestion de bases de données et de questionnaires sécurisés. Cette application gratuite est développée par l'université de Vanderbilt et a été créée en 2004. Elle est maintenant très largement utilisée dans la communauté scientifique, avec plus de 400 000 projets et 2 500 institutions à travers le monde. Elle est également citée dans plus de 4 600 articles !

REDCap offre de nombreuses fonctionnalités, dont notamment :

• une application accessible depuis n'importe quel poste via un navigateur Internet (PC, Mac, Android),

• un outil rapide à prendre en main et très didactique,

• une application qui respecte les standards 21 CFR Part 11 de la FDA (American Food and Drug Administration),

• la possibilité de collecter hors-ligne ses données via une appli mobile, dans les zones non couvertes par le réseau téléphonique.

Afin de vous faire découvrir toutes les fonctionnalités de cet outil ainsi que ce que l’équipe dédiée peut vous apporter, vous avez été invités à une présentation le 16 février 2018.

Élargir la solution e-CRF REDCap pour la conception et gestion de bases de données auprès de la communauté scientifique

En février 2018, afin de répondre au besoin croissant d’outils pour mener à bien vos études cliniques et épidémiologiques, la direction des systèmes d’information (DSI) proposait un tout nouveau service : la solution e-CRF (electronic Case Report Form) REDCap.

Appuyée par un correspondant REDCap et centralisée à la DSI, cette Web application voit régulièrement l’élargissement de son utilisation au sein de la communauté scientifique pasteurienne. Créée en 2004, cette application gratuite développée par l’université de Vanderbilt, en plus de constituer un outil rapide à prendre en mains et très didactique, est accessible depuis n’importe quel poste via un navigateur Internet. Elle donne également la possibilité de collecter hors-ligne vos données via une appli mobile, y compris dans les zones non couvertes par le réseau téléphonique. Par ailleurs, REDCap respecte les standards 21 CFR Part 11 de l’American Food and Drug Administration (FDA).

Ainsi, en 2018, ce sont 172 utilisateurs, 24 projets en production, 39 projets en développement et 9 équipes de recherche qui se sont appuyés sur cette solution offrant des données sécurisées et stockées à l’Institut Pasteur.

Ce déploiement effectif a permis à l’Institut Pasteur d’être représenté lors de la conférence annuelle REDCap, organisée par l'université de Vanderbilt et destinée aux administrateurs REDCap et qui se tenait l’été dernier à Chicago. Plusieurs représentants issus de l'équipe Évolution du SI scientifique et de gestion de la DSI et de l'unité Malaria : parasites et hôtes du département Parasites et insectes vecteurs, également rattaché au Hub de bioinformatique et de biostatistique du C3BI étaient présents à ce rendez-vous incontournable.

En plus de faire connaître au consortium international l'utilisation grandissante de REDCap au sein de l'Institut Pasteur, cette conférence a été l'occasion de présenter un cas d'utilisation concernant un essai clinique sur le paludisme aux îles Salomon (essai ACT-Radical). Ce cas d'utilisation illustre bien comment aborder la collecte électronique de données épidémiologiques dans un environnement où l’accès à internet ne peut pas être assuré en permanence. L’utilisation de l'application mobile REDCap et de son mode hors-ligne permet de pallier les problèmes de couverture réseau. L’application propose également une approche multi-projets pour gérer des phases d'études concomitantes menées par différentes équipes.

Lors de cette conférence, l'équipe Évolution du SI scientifique et de gestion a également organisé et animé pour la première fois un atelier francophone au sein du consortium international. Parmi les différents points abordés, une réflexion a été menée au sujet de la gestion des traductions REDCap, et une collaboration a commencé avec le groupe hispanophone afin de proposer un outil de traduction standardisé multi-langues.

Accéder au support présenté à la conférence

Contact : redcap@pasteur.fr

Diva, une plateforme logicielle inédite « dimensionnée » pour vos analyses d’images complexes en réalité virtuelle

À partir d’une idée originale de Mohamed El Beheiry, développée avec Sébastien Doutreligne, le groupe à 5 ans Décision et processus bayésien, dirigé par Jean-Baptiste Masson, en collaboration avec le laboratoire Imagerie et contrôle optique de l’organisation cellulaire, dirigé par Maxime Dahan de l’Institut Curie, ont mis en place la plateforme logicielle inédite nommée DIVA (Data Integration and Visualisation in Augmented and Virtual Environments).

Initiée dans le cadre du partenariat avec l'université de recherche Paris Sciences et Lettres (PSL), DIVA s’appuie sur la réalité virtuelle pour permettre la visualisation et le traitement d’images médicales et biologiques (microscopies optique et électronique). Cet outil offre un environnement en réalité virtuelle, où l’utilisateur peut interagir avec ses propres données en se plaçant à l’intérieur de celles-ci. Particulièrement interactive, DIVA est à la fois une plateforme exploratoire permettant de profiter de nombreux modes de représentation pour observer les détails fins des images. Elle permet d’atteindre rapidement un diagnostic précis, mais offre également une batterie d’algorithmes de traitements d’images, permettant d’extraire des informations quantitatives sous divers formats. Cet outil puissant accueille toutes les images de manière universelle qu’elles viennent d’une IRM, d’un scanner ou d’un microscope confocal.

À disposition des chercheurs de l’Institut Pasteur, DIVA est l’un des premiers outils logiciel démontrant la fusion d’interactions entre utilisateurs et données, de visualisation immersive et de traitements en milieux virtuels. Elle a d’ores et déjà donné lieu à plusieurs collaborations avec différentes unités sur le campus pour la visualisation d’images de microscopie complexes, pour le recalage de larges volumes 3D ainsi que pour la reconstitution d’arbres neuronaux à partir d’images brutes.

Si vous souhaitez mettre à profit cette plateforme pour vous « immerger » au cœur de vos problématiques de recherche ou en savoir plus sur cette technologie qui pourrait prochainement s’élargir à l’utilisation de vidéos pour intégrer une dimension dynamique (mouvement cellulaire, migration…), n’hésitez pas à contacter Mohamed El Beheiry, mohamed.el-beheiry@pasteur.fr/mohamed.el-beheiry@curie.fr, pour une prochaine collaboration !

Par ailleurs, la plateforme DIVA sera très prochainement déployée au sein du Hub Analyses d’Images dirigé par Jean-Yves Tinevez, et mis à disposition en libre service à l’intégralité du campus.

Le projet DIVA a reçu plusieurs financements pour son développement parmi lesquels PasteurInnov, Curie Innov ou encore PSL.

La plateforme DIVA récompensée au concours Start-Ulm

Le 22 novembre 2018, le projet DIVA - mêlant cognition humaine, réalité virtuelle et apprentissage machine - a reçu le prix du jury catégorie « DeepTech », dans le cadre du concours Start-Ulm. La plateforme logicielle DIVA est développée par des équipes de l’Institut Pasteur et de l’Institut Curie. Elle permet une visualisation 3D qui permet aux chercheurs de visualiser et de traiter leurs images scientifiques et, bientôt, aux chirurgiens de préparer des chirurgies complexes.

Forts de cette belle actualité, les membres créateurs de la plateforme ont participé le 7 décembre 2018 à sa présentation à l’occasion d’une journée entièrement dédiée à l’intelligence artificielle (IA) et à ses applications potentielles, dans le cadre de la 5e édition des Smart Days organisés pour les entreprises par la CCI Versailles-Yvelines et ses partenaires.

- Une nouvelle lignée de souris humanisées pour l’étude des réponses immunitaires humaines in vivo

L’étude des réponses immunitaires mises en œuvre lors d’une infection par un agent pathogène ou au cours de pathologies inflammatoires constitue un enjeu majeur de recherche dont l'objectif final est de parvenir jusqu’à l’élaboration de traitements thérapeutiques adaptés. Plusieurs équipes de l’Institut Pasteur/Inserm/CNRS, en collaboration avec un laboratoire de l’université de Bâle (Suisse) et une équipe de l’IUH (Paris), ont franchi une étape importante dans ce domaine en établissant un nouveau modèle de souris humanisées capables de développer des ganglions lymphatiques fonctionnels.

Les réponses immunitaires sont orchestrées dans les ganglions lymphatiques, localisés de manière stratégique dans le tissu lymphoïde pour permettre une interaction optimale entre les lymphocytes T et B et l’obtention d’une réponse cellulaire et humorale la plus efficace possible.

Jusqu’à présent, l’équipe de recherche de l’unité Immunité innée, dirigée par James Di Santo, disposait d’un modèle préclinique préalablement décrit, constitué de souris immunodéficientes greffées avec des cellules souches hématopoïétiques humaines (souris HIS), chez lesquelles ils ont pu observer que les cellules immunitaires innées et adaptatives humaines se développent normalement. Cependant, les ganglions lymphatiques demeurent absents car les signaux initiant leur développement n’existent pas chez les souris immunodéficientes utilisées pour la greffe. Ainsi, bien que les lymphocytes B et T se développent chez les souris HIS, ces cellules n’interagissent pas dans les structures ganglionnaires, produisant des réponses immunitaires sous-optimales.

Des travaux précédents menés par des collaborateurs de l’université de Bâle avaient toutefois montré que la cytokine « thymic stromal-derived lymphopoietin » (TSLP) induisait le développement des ganglions lymphatiques au cours de la vie fœtale. Poursuivant dans cette voie, Yan Li, de l’unité Immunité innée, a pu montrer que l’expression de la TLSP chez des souris HIS rendait possible le développement de l’ensemble des ganglions lymphatiques, permettant ainsi d’analyser leur rôle spécifique au cours des réponses immunitaires humaines.

Parmi les résultats les plus remarquables obtenus avec ce nouveau modèle murin humanisé, les chercheurs de l’unité Immunité innée ont observé que les souris HIS ayant développé des ganglions ont généré des réponses cellulaires et humorales après immunisation, établissant ainsi un modèle préclinique pour des études vaccinales. De plus, les ganglions constituant un des réservoirs du VIH, le modèle se révèle précieux pour disséquer la phase latente du VIH dans ces réservoirs ganglionnaires, et pour tester des thérapies curatives du VIH.

Coordonnés par James Di Santo, ces travaux ont pu, notamment, être réalisés grâce à une approche pluridisciplinaire et collaborative entre plusieurs équipes de l’Institut Pasteur spécialisées dans la réponse anticorps (Hugo Mouquet), l’imagerie dynamique (Philippe Bousso), l’histopathologie (Grégory Jouvion), la zootechnie (Franck Bourgade) et l’étude du VIH (Olivier Schwartz).

Cette nouvelle lignée de souris HIS constitue une avancée majeure dans l’étude des réponses immunitaires humaines in vivo et apporte ainsi un nouvel outil dans l’arsenal déjà fourni des modèles de souris humanisées. Leur utilisation devrait se révéler très fructueuse aussi bien en recherche fondamentale que translationnelle, et pourrait contribuer à l’élaboration de traitements plus efficaces pour de nombreuses infections et pathologies inflammatoires touchant des millions de patients à travers le monde.

Pour en savoir plus et bénéficier de tels modèles, vous pouvez contacter James Di Santo.

- Portes ouvertes au laboratoire de fabrication de l’Institut Pasteur le 2 octobre : découverte du Fablab dans toutes ses dimensions !

Il y a près de deux ans, l’Institut Pasteur proposait aux scientifiques du campus parisien un véritable renforcement des capacités de prototypage en créant un laboratoire de fabrication, ou FabLab, lieu de convergence pour faire émerger des projets variés et innovants en réponse à des questionnements scientifiques.

Désormais rattaché à la direction des ressources techniques et de l’environnement, au sein des services techniques, et placé sous la responsabilité d’Albane Imbert, ingénieure prototypage, le FabLab s’inscrit dans une démarche experte d’accompagnement des projets depuis l’expression de vos besoins jusqu’à la conception de vos prototypes. Cette structure et son équipe vous assistent, vous proposent des formations spécifiques et organisent, avec vous, la réalisation des projets.

Ainsi, grâce à des ressources variées en termes de personnes, de machines et de logiciels spécialement conçus pour le prototypage tel que des imprimantes 3D ou des machines à commandes numériques, le FabLab a accompagné à ce jour pas moins de 66 projets dans différents domaines de recherche tels que la culture cellulaire, l’imagerie, la microfluidique ou encore la virologie.

Le FabLab s'est agrandi et a investi un nouvel espace pour proposer un accès plus autonome aux équipements pour les chercheurs qui souhaiteraient utiliser les ressources proposées par la plateforme. Cet espace est donc ouvert à tous !

Pour mieux le connaître et découvrir ses nouveaux locaux situés dans la « verrière » Metchnikoff, le FabLab et son équipe vous ont invité à ses portes ouvertes organisées le 2 octobre 2018. Autour d'un café ou rafraîchissement, vous avez pu discuter du prototypage et de ses enjeux pour la recherche et découvrir les machines indispensables qui viennent régulièrement enrichir le parc du FabLab pour répondre toujours mieux à vos besoins.

À cette occasion, les organisateurs de ces portes ouvertes vous ont révélé le nom retenu pour le laboratoire de fabrication de l’Institut Pasteur, FLIP, une structure qui se place véritablement à votre service !

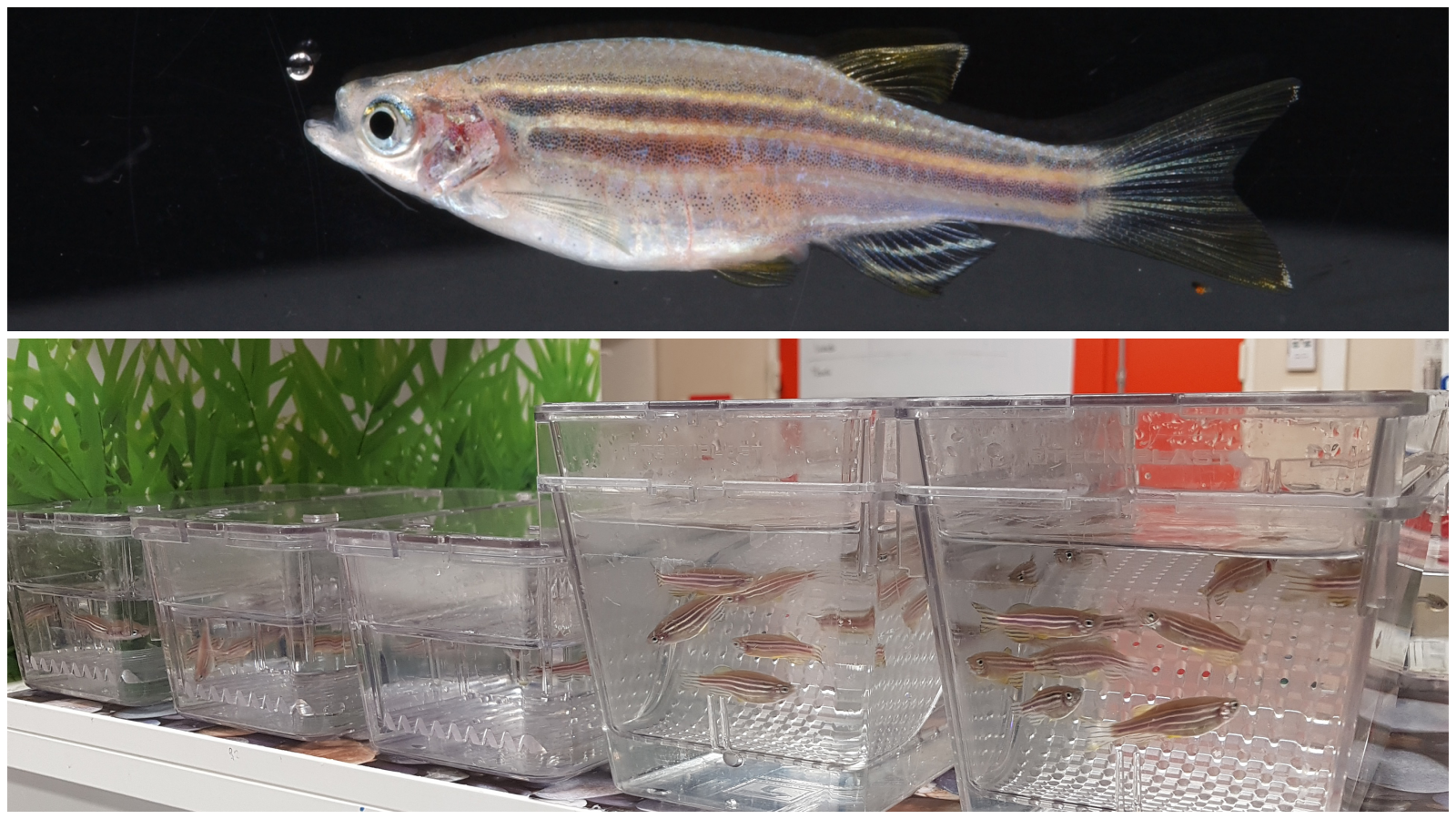

- Lancement de l’hôtel à projets zebrafish par les équipes ZEN et RIWO

Les équipes ZEN (unité Neurogénétique du poisson zèbre dirigée par Laure Bally-Cuif) et RIWO (groupe Réponse à l’infection dans l’organisme entier, dirigé par J-P. Levraud) ont lancé l’hôtel à projets zebrafish.

L’hôtel à projets zebrafish donne la possibilité aux équipes du campus de conduire des projets à court terme utilisant le modèle zebrafish,

• pour des analyses fonctionnelles ponctuelles en complément de projets utilisant d’autres modèles,

• pour obtenir des preuves de concept en soutien à des demandes de financement.

Pour tout contact : zorglhub@pasteur.fr