Musée

Musée

Exercice de constat d’état avec les élèves de l’Institut National du Patrimoine : la photomicrographie

Les 3 et 4 avril derniers, le musée de l’Institut Pasteur a accueilli des élèves conservateurs et restaurateurs de l’Institut National du Patrimoine (INP) accompagnés d’Antonin Riou, restaurateur spécialisé en photographie, afin de réaliser un exercice de constat d’état dans les réserves du musée.

Les étudiants de l’INP et l’équipe musée dans les réserves

Deux élèves restaurateurs en photographie et deux élèves conservateurs en archives de l’INP ainsi qu’un conservateur du musée national de la République Démocratique du Congo sont venus effectuer un exercice au sein des réserves du musée. Ils avaient pour mission de réaliser un constat d’état sur le fonds de photomicrographies. Cet exercice avait pour objectif de déterminer les altérations (mécaniques, chimiques et biologiques) présentes sur près de 200 items. Les étudiants ont par la suite émis des recommandations sur le reconditionnement de ces photomicrographies et leur possible présentation dans le futur parcours permanent du musée en 2028.

Ces exercices pratiques sont des espaces d’échanges entre des élèves en formation et les musées. Les élèves ont l’occasion de mettre en pratique leurs connaissances au sein d’un véritable exercice de terrain. L’accueil de ce chantier-école permet également pour l’équipe du musée de mieux connaître ce fonds et d’affiner nos connaissances sur les techniques de photographies pratiquées dans les laboratoires au XIXe et au cours de la première moitié du 20e siècle.

Photographier le vivant invisible : la photomicrographie

À ne pas confondre avec la microphotographie, la photomicrographie désigne un ensemble de techniques permettant de photographier des sujets grâce à un microscope. Le plus souvent, le scientifique réalise son cliché en remplaçant l’oculaire du microscope par un objectif qui forme une image réelle sur le capteur de l’appareil photographique, auquel on a retiré son objectif.

Les photomicrographies conservées dans les collections du musée de l’Institut Pasteur sont des témoignages essentiels de l’histoire des sciences du vivant.

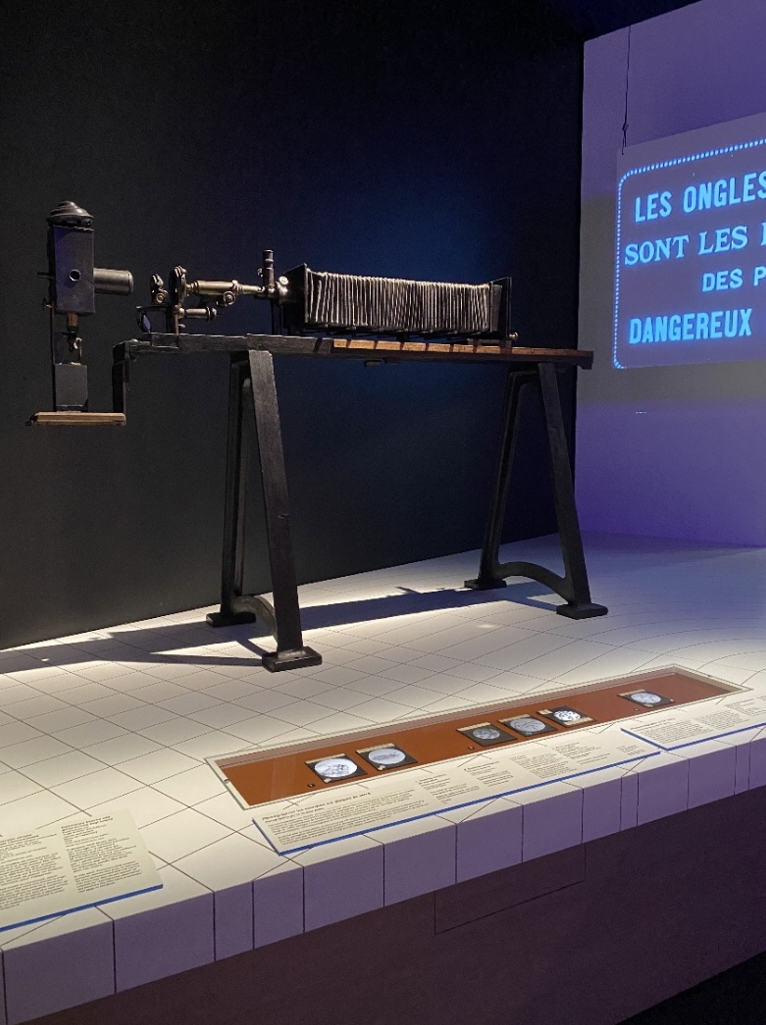

Émile Roux (1853-1933) est l’un des pionniers de la photomicrographie. Il publie en 1887 un article dans les Annales de l'Institut Pasteur où il décrit avec précision l’appareil de photomicrographie, conservé au sein des collections du musée. Émile Roux fonde également le premier laboratoire de photomicrographie de l’Institut Pasteur en 1889. En 1903, Paul Jeantet succède à la direction du laboratoire, poursuivant les expérimentations avec cette technique.

Appareil de photomicrographie d’Émile Roux présenté à l’exposition “Épidémies. Prendre soin du vivant” au musée des Confluences, 2024.

Il existe plusieurs techniques de photomicrographies dont le musée conserve des spécimens :

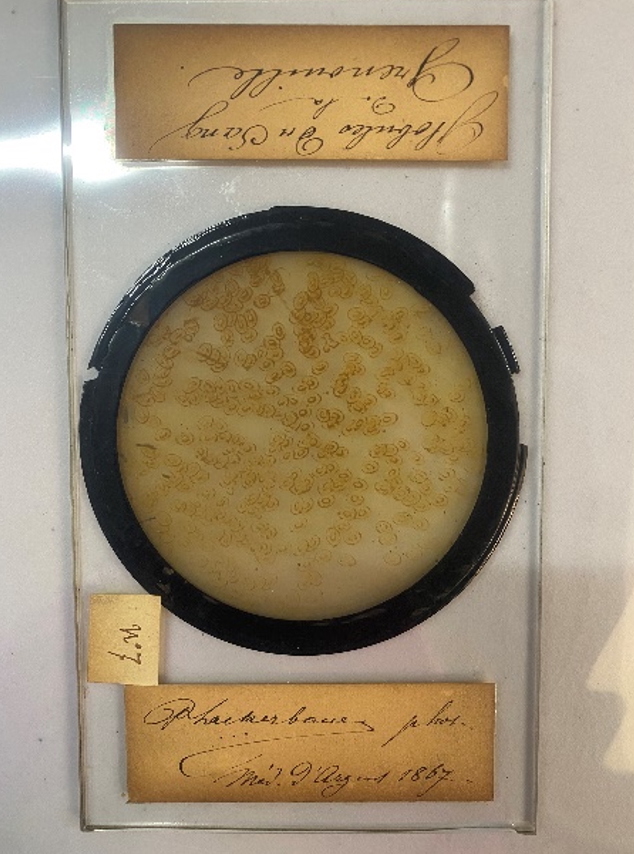

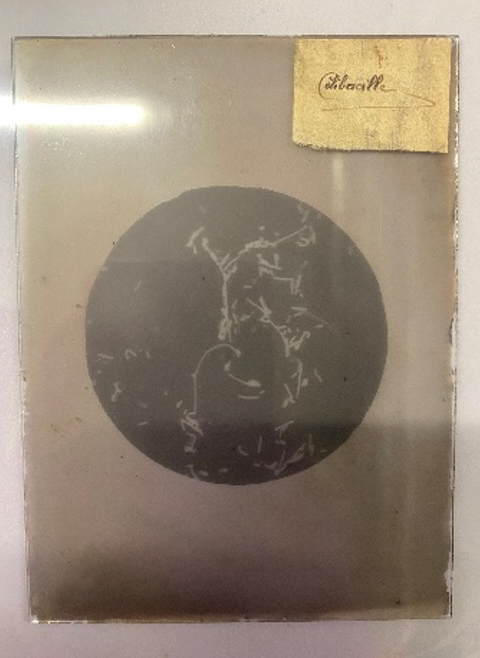

1) Des photomicrographies au collodion humide sur plaque de verre

Le collodion est une solution de nitrocellulose dissoute dans un mélange d’éther et d’alcool. Il fut découvert en 1846 par Louis Ménard (1822-1901). Le procédé photographique au collodion humide repose sur l’application d’une émulsion de collodion sur une plaque de verre. Pour rendre le collodion sensible à la lumière, on y ajoute des iodures et des bromures solubles. Une fois la plaque enduite, elle est immergée dans un bain de nitrate d'argent, ce qui la rend photosensible.

Cette technique présente un inconvénient majeur : le négatif doit être préparé, exposé puis développé en un temps très court car une fois sec il devient insensible et impossible à développer. Selon les conditions de température et d’humidité ambiantes, l’opération ne devait pas dépasser 15 à 30 minutes au total.

Photomicrographies au collodion humide sur plaque de verre

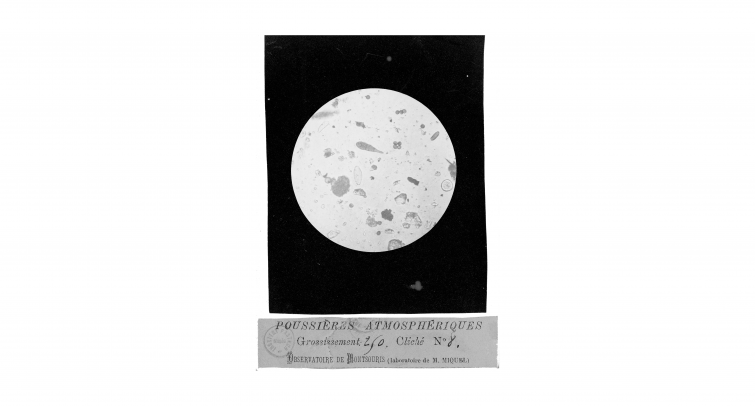

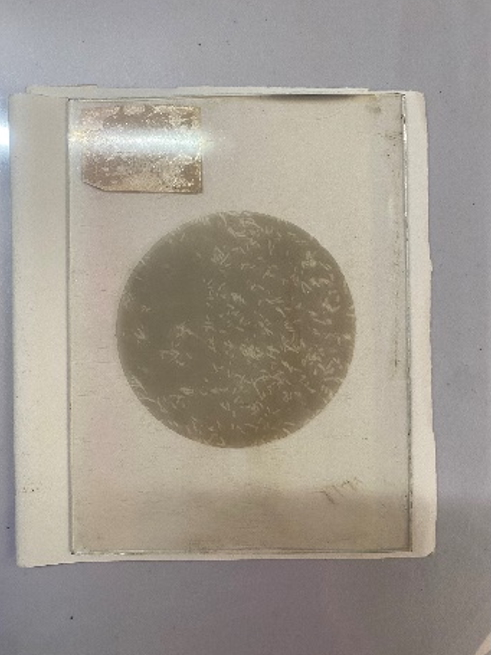

2) Des photomicrographies à la gélatine argentique

Le procédé gélatino-argentique, inventé en 1871 par Richard Leach Maddox (1816-1902), est un procédé chimique de la photographie argentique. Une suspension d'halogénures d'argent dans de la gélatine est appliquée sur un support en verre, en film plastique ou sur du papier baryté.

Photomicrographies en positif gélatino-argentique sur plaque de verre

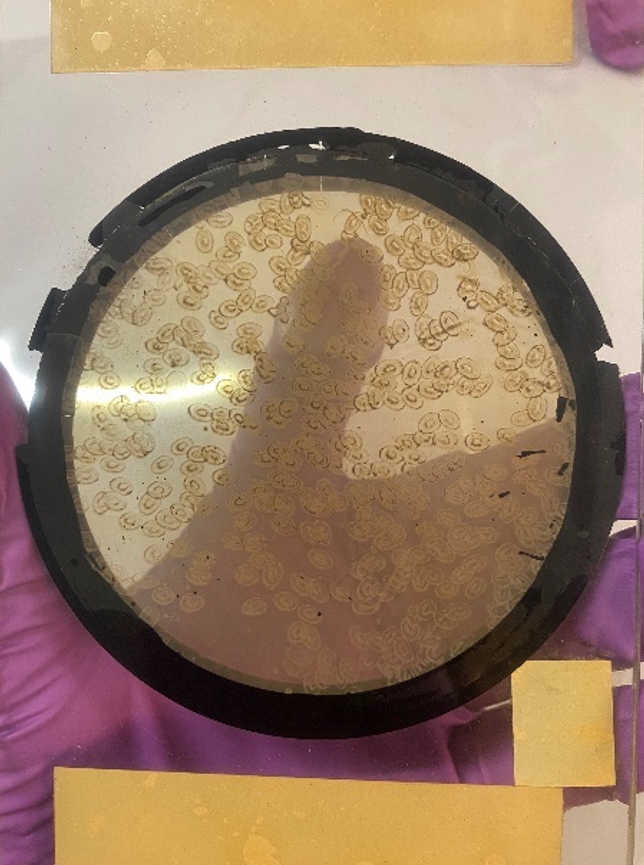

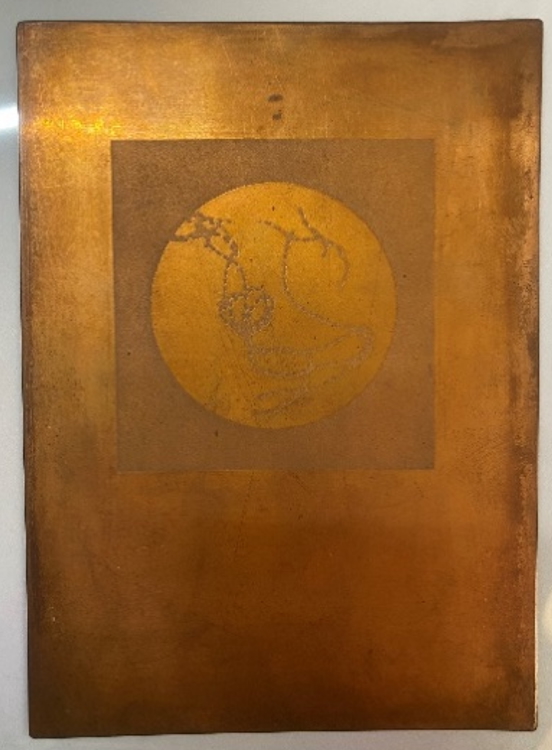

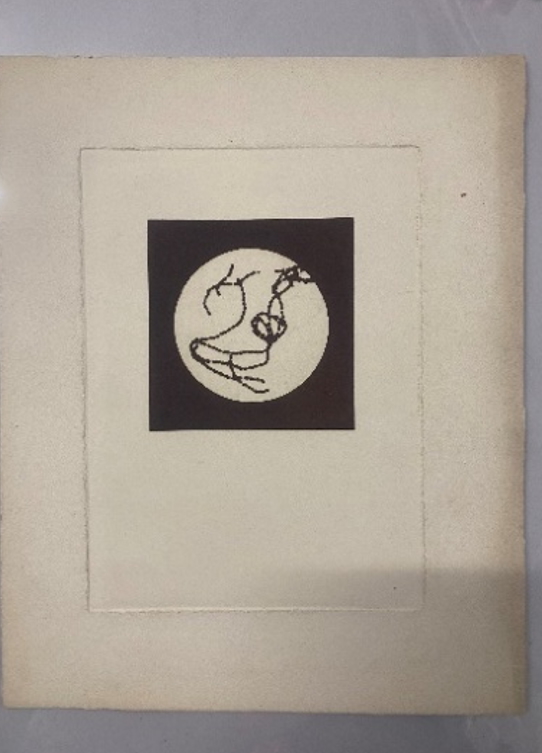

3) Des matrices d’héliogravures de photomicrographies

L'héliogravure est une technique d'impression industrielle pour les longs tirages qui utilise une matrice en cuivre. Cette technique a été utilisée pour l’impression des photomicrographies dans les publications scientifiques de l’Institut Pasteur. L’image centrale est ensuite gravée chimiquement ou mécaniquement sur la plaque de cuivre pour former des alvéoles dont la profondeur varie selon les tons de l'image. L'encre liquide remplit ces alvéoles, l'excédent est raclé, et sous pression, l'encre est transférée sur le support, permettant une reproduction de haute qualité avec des détails fins. Ces impressions étaient vraisemblablement utilisées pour les articles des Annales de l’Institut Pasteur.

À gauche, la matrice en cuivre et à droite l’épreuve d’héliographie correspondante. L’image est inversée lors de l’impression.

Si vous êtes intéressé par le projet du futur musée ou que vous conservez des objets techniques, scientifiques témoignant de l’activité passée des laboratoires de l’Institut Pasteur, n’hésitez pas à contacter l’équipe du musée : musee@pasteur.fr

Si vous êtes intéressé par le projet du futur musée ou que vous conservez des objets techniques, scientifiques témoignant de l’activité passée des laboratoires de l’Institut Pasteur, n’hésitez pas à contacter l’équipe du musée : musee@pasteur.fr