Musée

Musée

Focus sur un objet du musée à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose

La Journée mondiale de lutte contre la tuberculose a pour but de sensibiliser à l’épidémie mondiale de tuberculose et aux efforts entrepris pour éliminer cette maladie. Elle est organisée tous les 24 mars en mémoire de la découverte de Mycobacterium tuberculosis, ou bacille de Koch, découvert par Robert Koch (1843-1910) le 24 mars 1882.

En 2023, après la pandémie de Covid-19, elle arrive en seconde place des causes de mortalité d’origine infectieuse à l’échelle mondiale, devant le sida.

En 1917, la Fondation Rockefeller finance une mission en France afin de lutter contre la tuberculose. Cette mission fonctionne jusqu'en 1923, date à laquelle elle a été relayée par le Comité national de défense de la tuberculose. Pendant six ans, la Fondation Rockefeller soutient financièrement la construction de dispensaires et emploie des "visiteuses d'hygiène", chargées de sensibiliser les malades et les personnes en bonne santé aux principes de l'hygiène et de la prévention. Cette mission permet de briser le silence autour de la maladie, encore très ancrée dans la société car considérée comme une maladie honteuse avant la guerre. Afin de mener à terme ces campagnes de sensibilisation, la commission américaine de préservation contre la tuberculose en France mobilise plusieurs techniques publicitaires comme des affiches, à l’instar de celle présentée ci-dessous.

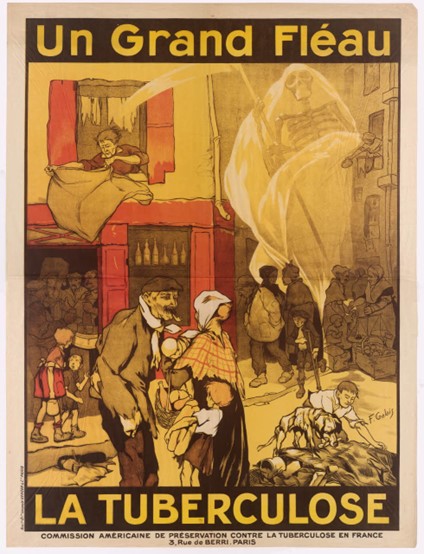

Affiche « Un grand fléau la tuberculose » lors de la campagne de prévention de la commission américaine de préservation contre la tuberculose en France, 1917.

Cette affiche présente une rue où les immeubles serrées et le sol sale ne permettent pas de voir le ciel, reflétant une atmosphère étouffante. Les personnes représentées sont marquées par la pauvreté et la saleté, à l'image d’un enfant et d’un chien amaigri fouillant dans des déchets. Au second plan, la Faucheuse rappelle que la maladie et la mort sont toujours présentes dans cet environnement insalubre.

L’affiche emprunte à des styles très divers pour diffuser un même message : la nécessaire protection de l’enfance et de la population. L'affiche qui dépeint la ville comme un environnement insalubre emploie tous les éléments visuels et symboliques caractéristiques du mouvement hygiéniste.

À partir de 1919, l'État et les initiatives privées cherchent à structurer la lutte contre la tuberculose à l’échelle nationale et créent le comité national de défense contre la tuberculose le 22 décembre 1919. Les Américains, notamment la Fondation Rockefeller, continuent à jouer un rôle déterminant dans ce comité en le finançant pendant 5 ans et en mobilisant les milieux médicaux et politiques français. Dr. Linsly R. Williams, représentant de la Rockefeller en France, a notamment œuvré pour la constitution d’un conseil supérieur national de défense contre la tuberculose, intégrant administration, médecins et autres acteurs de la santé publique. La création du comité national de défense contre la tuberculose illustre la transition entre un modèle philanthropique privé et une approche plus institutionnelle de la santé publique en France, fortement marquée par l’intervention américaine et la professionnalisation des politiques sanitaires.

Editée en 1917 par la commission américaine de préservation contre la tuberculose en France, cette affiche était présentée jusqu’en 2007 dans l’ancien musée des applications et de la recherche de l’Institut Pasteur et a fait l’objet d’un récolement lors d’un chantier-école avec des étudiants de l’Institut National du Patrimoine.

Pendant la Première Guerre mondiale, la tuberculose connait une augmentation significative de sa mortalité. En l'espace de douze ans, de 1906 à 1918, la France devient l'un des pays les plus touchés d'Europe, passant de la cinquième à la deuxième place. Le pic de mortalité est atteint en 1917, avec un taux de 2 décès pour 1 000 habitants, avant de commencer à baisser.

La tuberculose devient ainsi une cible prioritaire pour les mouvements hygiénistes qui se multiplient. Les autorités publiques prennent alors des mesures concrètes pour lutter contre cette maladie, comme avec la loi Léon Bourgeois en 1916 sur les dispensaires antituberculeux ou encore la loi Honnorat en 1919 sur les sanatoriums[1].

Les travaux de Robert Koch sur la tuberculose

En 1880, Robert Koch (1843-1910), médecin allemand prend la tête du nouvel institut de recherche bactériologique situé à Berlin. À l’époque, la tuberculose était un fléau et les scientifiques pensaient que la tuberculose était due à une combinaison de facteurs, tels que la pauvreté, la malnutrition et les conditions de vie insalubres. Robert Koch met en culture des tissus humains infectés par la tuberculose qu’il inocule ensuite dans des animaux afin d’observer et d’identifier dans leurs tissus infectés le bacille responsable de la tuberculose dit le « bacille de Koch ». Robert Koch présentera ses travaux devant la Société de physiologie de Berlin en mars 1882.

Cette découverte a ouvert la voie à de nouvelles recherches et à de nouvelles thérapies pour lutter contre la tuberculose. Il cherche par la suite un traitement et travaille sur un sérum à base de tuberculine, traitement qui s’avère inefficace.

Les travaux d’Albert Calmette et Camille Guérin

En 1908, Albert Calmette et Camille Guérin démarrent leurs travaux sur une souche atténuée de la tuberculose bovine, initialement destinée à une utilisation vétérinaire. Après plus d'une décennie de recherches, le premier essai humain est réalisé avec succès en 1921. Le vaccin est alors baptisé BCG, pour "Bacille de Calmette et Guérin".

Si vous êtes intéressé par le projet du futur musée ou que vous conservez des objets techniques, scientifiques témoignant de l’activité passée des laboratoires de l’Institut Pasteur, n’hésitez pas à contacter l’équipe du musée : musee@pasteur.fr

Si vous êtes intéressé par le projet du futur musée ou que vous conservez des objets techniques, scientifiques témoignant de l’activité passée des laboratoires de l’Institut Pasteur, n’hésitez pas à contacter l’équipe du musée : musee@pasteur.fr

[1] La contemporaine, bibliothèque de documentation internationale contemporaine propose un décryptage de l’image à consulter à partir du lien suivant.

Photo : Salle du BCG, fichier et bibliothèque du BCG vers 1932. Camille Guérin est présent, à gauche.