Partenariat

Partenariat

EMBL et Institut Pasteur : un partenariat européen phare pour appuyer les collaborations scientifiques interdisciplinaires en biologie des infections

Forts de leur rapprochement à l’occasion du workshop "Building bridges in infection biology" en juillet 2024 (lire le BIP du 28 juin 2024), le European Molecular Biology Laboratory (EMBL) et l’Institut Pasteur ont, depuis, engagé une véritable stratégie partenariale afin de renforcer leurs collaborations dans le domaine de la biologie des maladies infectieuses.

Explorant des aspects essentiels, tels que les mécanismes des pathogènes, les interactions hôte-pathogène, la génétique humaine influant sur la susceptibilité aux infections ou encore les stratégies innovantes de lutte face à la résistance aux agents antimicrobiens, ces alliances d’expertises feront appel aux techniques de deep learning, de biologie computationnelle, d’imagerie et de biologie structurale pour porter une collaboration inédite entre deux institutions européennes de premier plan.

Ces collaborations reçoivent aujourd’hui l’appui majeur de l’initiative Amplifying Funds in Infection Biology de l’EMBL. Par ailleurs un budget incitatif est en place pour permettre aux jeunes scientifiques du campus de voyage ou être formés au cœur de l’écosystème de l’EMBL.

Initiative Amplifying Funds in Infection Biology

Initiative Amplifying Funds in Infection Biology

L’Institut Pasteur a ainsi rejoint l’initiative Amplifying Funds in Infection Biology de l’EMBL qui vise à encourager la recherche interdisciplinaire en biologie des infections à travers l’Europe via des projets de recherche collaboratifs.

Ces fonds d’amplification en biologie des infections soutiennent des projets dans tous les domaines de la biologie des infections entre les chefs de groupe de l’Institut Pasteur et les institutions collaboratrices : l’EMBL (tous les sites en Europe), le Laboratoire de médecine moléculaire des infections de Suède (MIMS), le Centre Helmholtz de recherche sur les infections (HZI) en Allemagne et le Wellcome Sanger Institute en Angleterre.

Un appel à projets conjoint entre l’EMBL et l’Institut Pasteur a été lancé en septembre dernier pour sélectionner des recherches explorant des aspects essentiels de la biologie des infections, tels que les machines protéiques spécifiques aux pathogènes, les interactions hôte-pathogène à différentes échelles, la génétique humaine influençant la sensibilité aux infections et les approches innovantes pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens. Cet appel était également ouvert aux projets liés au microbiome humain ou à d'autres microbiomes liés à l'infection.

Parmi les 17 projets déposés, 7 ont été retenus pour financement dont 5 impliquant l’Institut Pasteur. Chacun de ces 5 projets financés est ainsi doté de 50 K€/Institut/an sur deux ans :

![]() Towards a mechanistic understanding of NK cell memory co-porté par Mélanie Hamon, responsable de l’unité Chromatine et infection

Towards a mechanistic understanding of NK cell memory co-porté par Mélanie Hamon, responsable de l’unité Chromatine et infection

Cette étude vise à comprendre la mémoire des cellules NK (Natural Killer) dans les infections bactériennes, en utilisant comme modèle Streptococcus pneumoniae, principale cause de pneumonie bactérienne dans le monde. Traditionnellement associées à l'immunité innée, les cellules NK ont montré qu'elles développaient des propriétés de mémoire qui pourraient être exploitées pour de nouvelles approches d'immunothérapie contre les pathogènes bactériens. Ce projet vise à identifier les gènes marqueurs spécifiques des cellules NK mémoires et étudier les principaux régulateurs de la chromatine essentiels au maintien de la mémoire des cellules NK, contribuant ainsi à une compréhension inédite de ce processus au cours d'une infection bactérienne.

Cette étude vise à comprendre la mémoire des cellules NK (Natural Killer) dans les infections bactériennes, en utilisant comme modèle Streptococcus pneumoniae, principale cause de pneumonie bactérienne dans le monde. Traditionnellement associées à l'immunité innée, les cellules NK ont montré qu'elles développaient des propriétés de mémoire qui pourraient être exploitées pour de nouvelles approches d'immunothérapie contre les pathogènes bactériens. Ce projet vise à identifier les gènes marqueurs spécifiques des cellules NK mémoires et étudier les principaux régulateurs de la chromatine essentiels au maintien de la mémoire des cellules NK, contribuant ainsi à une compréhension inédite de ce processus au cours d'une infection bactérienne.

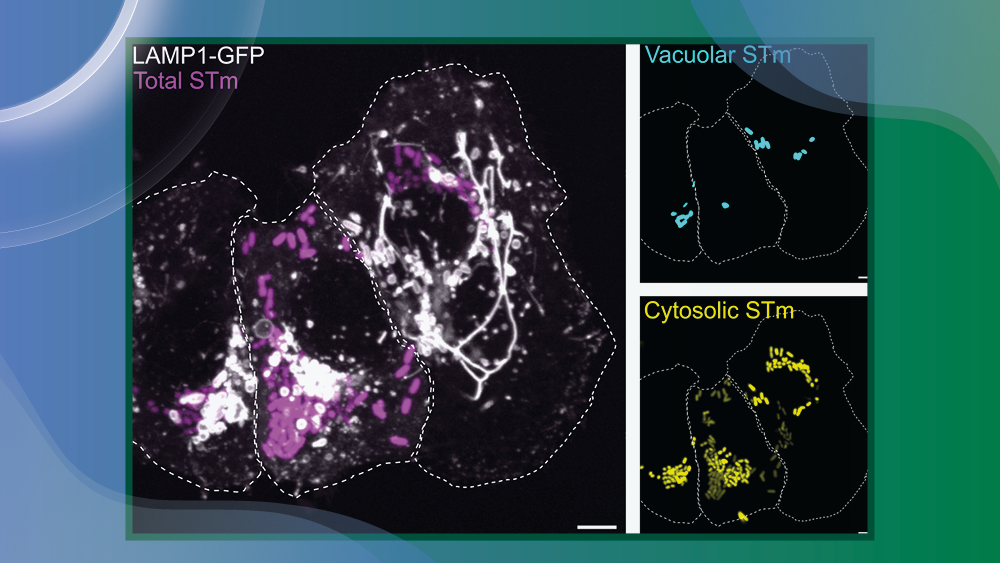

![]() Exploring the role of translation landscapes in Salmonella pathogenicity and antibiotic resistance during the colonization of diverse host intracellular niches co-porté par Jost Enninga, responsable de l’unité Dynamique des interactions hôte-pathogène.

Exploring the role of translation landscapes in Salmonella pathogenicity and antibiotic resistance during the colonization of diverse host intracellular niches co-porté par Jost Enninga, responsable de l’unité Dynamique des interactions hôte-pathogène.

Ce projet vise à élucider les paysages de traduction intracellulaire de Salmonella Typhimurium (S.Tm) afin de mieux comprendre les différences liées à la colonisation de diverses niches de cellules hôtes. Il utilisera la microscopie optique et électronique cryo-corrélative ainsi que la moyenne des sous-tomogrammes pour analyser structurellement les ribosomes de S.Tm dans des états de croissance distincts du pathogène qui sont liés à une localisation intracellulaire spécifique dans les cellules infectées. Cette approche innovante permettra d'identifier simultanément la localisation bactérienne et les conformations ribosomales, mettant ainsi en lumière les stratégies d'adaptation du pathogène. L'impact des antibiotiques ciblant les ribosomes sur la machinerie de traduction dans les différentes niches sera également évalué. Cette étude permettra d'approfondir la compréhension de la pathogenèse bactérienne intracellulaire, d'identifier les facteurs contribuant à la résistance aux antibiotiques et d'explorer de nouvelles stratégies thérapeutiques.

Ce projet vise à élucider les paysages de traduction intracellulaire de Salmonella Typhimurium (S.Tm) afin de mieux comprendre les différences liées à la colonisation de diverses niches de cellules hôtes. Il utilisera la microscopie optique et électronique cryo-corrélative ainsi que la moyenne des sous-tomogrammes pour analyser structurellement les ribosomes de S.Tm dans des états de croissance distincts du pathogène qui sont liés à une localisation intracellulaire spécifique dans les cellules infectées. Cette approche innovante permettra d'identifier simultanément la localisation bactérienne et les conformations ribosomales, mettant ainsi en lumière les stratégies d'adaptation du pathogène. L'impact des antibiotiques ciblant les ribosomes sur la machinerie de traduction dans les différentes niches sera également évalué. Cette étude permettra d'approfondir la compréhension de la pathogenèse bactérienne intracellulaire, d'identifier les facteurs contribuant à la résistance aux antibiotiques et d'explorer de nouvelles stratégies thérapeutiques.

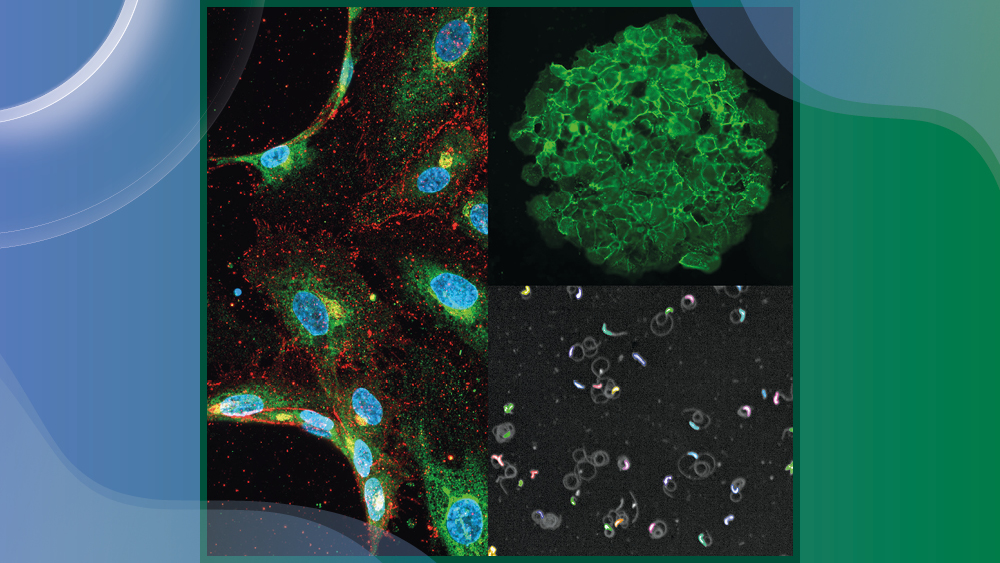

![]() Bioengineering vascularized human microlivers for malaria infection co-porté par Liliana Mancio-Silva, responsable de groupe dans l’unité Biologie des interactions hôte-parasite

Bioengineering vascularized human microlivers for malaria infection co-porté par Liliana Mancio-Silva, responsable de groupe dans l’unité Biologie des interactions hôte-parasite

Ce projet applique la bio-ingénierie à de nouvelles plateformes in vitro qui permettent de fixer la complexité du foie humain et d'étudier les interactions hôte-parasite via la microvascularisation du foie et leur impact sur l'infection des hépatocytes. Plus précisément, les travaux visent à caractériser les interactions des parasites avec les microvaisseaux du foie humain en 3D et à construire un microfoie humain vascularisé pour faire la lumière sur les interactions récepteur-ligand à l'origine de l'infection précoce. Ce projet posera les bases d'une compréhension plus approfondie des interactions hôte-pathogène potentiellement “ciblables” et générera une plateforme préclinique destinée à évaluer les interventions thérapeutiques.

Ce projet applique la bio-ingénierie à de nouvelles plateformes in vitro qui permettent de fixer la complexité du foie humain et d'étudier les interactions hôte-parasite via la microvascularisation du foie et leur impact sur l'infection des hépatocytes. Plus précisément, les travaux visent à caractériser les interactions des parasites avec les microvaisseaux du foie humain en 3D et à construire un microfoie humain vascularisé pour faire la lumière sur les interactions récepteur-ligand à l'origine de l'infection précoce. Ce projet posera les bases d'une compréhension plus approfondie des interactions hôte-pathogène potentiellement “ciblables” et générera une plateforme préclinique destinée à évaluer les interventions thérapeutiques.

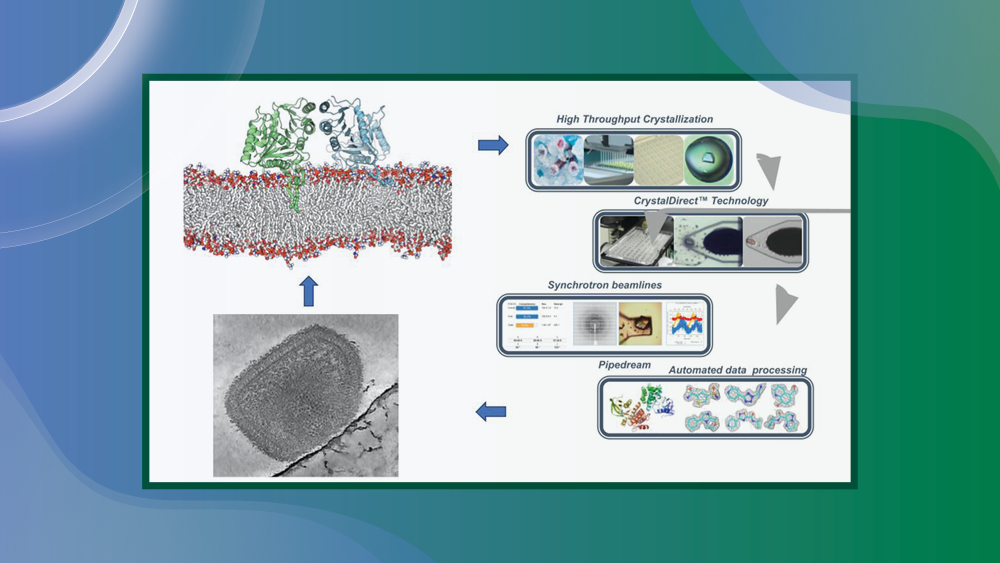

![]() Exploring new therapeutic opportunities against mpox virus co-porté par Pablo Guardado-Calvo, responsable du groupe à 5 ans Biologie structurale des maladies infectieuses

Exploring new therapeutic opportunities against mpox virus co-porté par Pablo Guardado-Calvo, responsable du groupe à 5 ans Biologie structurale des maladies infectieuses

Aujourd'hui, les inquiétudes sont portées sur la réapparition de la variole en tant qu'arme biologique ou sur l'émergence d'orthopoxvirus zoonotiques, comme cela a été le cas avec les épidémies de mpox en 2022 et 2024. Les traitements actuels des infections par les poxvirus sont efficaces mais limités : les vaccins de première génération ne sont plus utilisés et les vaccins modernes sont difficiles à produire à grande échelle et ne parviennent pas à produire une immunité à long terme. Le tecovirimat, principal traitement de la variole, est vulnérable à la résistance virale, car une seule mutation de la phospholipase virale F13 peut conférer une résistance au médicament. Il est urgent de développer des antiviraux à large spectre pour traiter la variole et d'autres maladies causées par les orthopoxvirus.

Aujourd'hui, les inquiétudes sont portées sur la réapparition de la variole en tant qu'arme biologique ou sur l'émergence d'orthopoxvirus zoonotiques, comme cela a été le cas avec les épidémies de mpox en 2022 et 2024. Les traitements actuels des infections par les poxvirus sont efficaces mais limités : les vaccins de première génération ne sont plus utilisés et les vaccins modernes sont difficiles à produire à grande échelle et ne parviennent pas à produire une immunité à long terme. Le tecovirimat, principal traitement de la variole, est vulnérable à la résistance virale, car une seule mutation de la phospholipase virale F13 peut conférer une résistance au médicament. Il est urgent de développer des antiviraux à large spectre pour traiter la variole et d'autres maladies causées par les orthopoxvirus.

Ce projet vise à combiner l'expertise de l'EMBL et de l'Institut Pasteur pour établir la preuve de concept (POC) de nouvelles stratégies thérapeutiques qui pourraient conduire au développement de nouveaux antiviraux ciblant différentes poches de la protéine F13.

![]() Personalizing gut decolonization of MDR Enterobacteria through a systems biology approach co-porté par David Bikard, responsable de l’unité Biologie de synthèse.

Personalizing gut decolonization of MDR Enterobacteria through a systems biology approach co-porté par David Bikard, responsable de l’unité Biologie de synthèse.

Ce projet vise à identifier les facteurs génétiques des pathogènes et des membres du microbiote qui déterminent la colonisation intestinale des MDR-E afin de soutenir le développement d'interventions synbiotiques, telles que la combinaison de modalités pré/probiotiques, pour éliminer les MDR-E de l'intestin. Cet objectif sera atteint en combinant l'expertise complémentaire d'équipes de recherche en biologie du microbiome et de l'infection. L'objectif à longs termes est de stratifier les individus colonisés par des MDR-E dans des interventions symbiotiques rationnellement conçues sur la base de la composition de leur microbiote.

Ce projet vise à identifier les facteurs génétiques des pathogènes et des membres du microbiote qui déterminent la colonisation intestinale des MDR-E afin de soutenir le développement d'interventions synbiotiques, telles que la combinaison de modalités pré/probiotiques, pour éliminer les MDR-E de l'intestin. Cet objectif sera atteint en combinant l'expertise complémentaire d'équipes de recherche en biologie du microbiome et de l'infection. L'objectif à longs termes est de stratifier les individus colonisés par des MDR-E dans des interventions symbiotiques rationnellement conçues sur la base de la composition de leur microbiote.

Travel meeting et Training grants

Travel meeting et Training grants

En complément de ces projets collaboratifs, et toujours dans le cadre de cette initiative stratégique entre l’EMBL et l’Institut Pasteur, le service de la programmation et des actions incitatives scientifiques (SPAIS) a lancé en interne, à l’automne 2024, la première édition du programme Travel meeting et Training grants pour des bourses de voyages et de formations destinées aux jeunes scientifiques du campus (lire article BIP du 11 octobre).

Ce programme permet à de jeunes chercheurs et chercheuses soit d’assister à des conférences organisées par EMBL, soit d’aller se former au sein de plateformes ou unités de recherche de l’EMBL sur les différents sites européens.

21 bourses (allant de 1K€ pour les Travel Meeting à 4K€ pour les Training grants, soit un budget total IP de 36 K€) viennent d’être attribuées dans le cadre du projet incitatif dédié à ce programme.

Une seconde édition du genre sera lancée dans le courant du printemps 2025.

Les porteurs du partenariat

Les porteurs du partenariat

Plusieurs Pasteuriennes et Pasteuriens sont engagés dans le partenariat entre l’EMBL et l’Institut Pasteur.

Côté science :

Pascale Cossart, Professeure à l’Institut Pasteur et Secrétaire perpétuel honoraire à l’Académie des sciences

Sebastian Baumgarten, responsable du G5 Biologie des ARN des parasites

Felix Rey, responsable de l’unité de Virologie structurale

Côté support :

Mallory Perrin-Wolf, responsable du service de la programmation et des actions incitatives scientifiques

Guillaume Frasca, coordinateur aux affaires scientifiques